みなさまのおかげで弊社は10周年を迎えることができました。お客様をはじめといたしまして、販売代理店の皆様、お取引先各位、ご協力者の方々のご指導・ご支援の賜物と厚く感謝いたしております。たくさんの方々から、お祝いのお言葉や、品物をいただきました。

これからも「地球にやさしい省エネ制御装置のメーカー」として、全社を挙げて一層の努力に励んでまいりますので、ご指導、ご鞭撻のほどをよろしくお願い申し上げます。

令和5年10月10日

株式会社HR

代表取締役 網島弘幸

上新電機様の「カーボンニュートラル社会実現に向けた店づくり」にエコミラのデマンドレスポンスが掲載されました!

(↑クリックで上新電機様のホームページを見ることができます。)

上新電機様の「統合報告書2022」にも掲載(39ページ~40ページ)されています。

エコミラ®を活用した上新電機店舗でのVPP・デマンドレスポンスを関西で初めて実施いたしました。

今後も実施店舗数を増やし地域貢献活動に積極的に取り組んでいきます。

(上新電機株式会社は、大阪市浪速区に本社を置く家電量販店を展開する企業。東証1部に上場。 「ジョーシン」 の名称で店舗を展開。他に玩具店「キッズランド」やドラッグストア「マザーピア」を擁する。223店舗(2022年3月31日現在)展開中。)

YouTubeチャンネルにも動画で公開しました!

夜間の換気(ナイトパージ)の意外な落とし穴

コロナ禍で換気をする機会が多くなってきましたが、換気のメリットとして、室内の空気中にたまった二酸化炭素や不純物、ニオイを排出し、新鮮な空気を取り入れることができます。また、省エネの手段としても、こもった熱を夜間に排出し、開店時の空調負荷を下げるメリットがあります。

湿度(しつど)に気を付けて(あるパチンコ店さまの悩み)

しかし気をつけなければいけないのは、外気を取り込む際の湿度です。あるパチンコホールの設備担当者さまが、パチンコの玉が湿度により結露し、搬送不具合を起こしてしまうので、どうすればいいか相談に来られました。また、その湿度により開店時に冷房を入れてもじめじめした空気で、なかなか快適にならないとのことでした。よく聞いてみると夜間に空気を入れ替えておくと省エネになると聞いて、夜間の換気(ナイトパージ)をされていました。施設の場所にもよるのですが、ほとんどの場合、昼間よりも夜間の方が湿度は高いです。店内の温度を下げるために換気をして夜間の涼しい空気を取り込みたい気持ちはわかるのですが、よほどの山間部でなければ、都心では、夜も昼と変わらず暑いことが多いです。実際、夏の昼間と夜間の温度差は約5度程度です。

雨の日の換気は湿度(しつど)上昇の原因に

そこで「開店時に換気をする程度で十分です」と、アドバイスをさせていただきました。もともと湿気の多い地域だったのかもしれませんが、特に雨の夜に換気をすると、湿度は上昇しとても湿気の多い状況になります。快適性は温度だけでは測れません。湿度のことを考えて、湿度が高い場合は換気をしないようにしている優れた換気システムも存在します。ただ単に屋内と屋外の温度差だけで計測もせず、換気をすると湿気まで取り入れてしまうので気を付けなければいけません。

相対湿度(%)と、絶対湿度(g/m3)

また、空気1立方メートル中に入ることができる水蒸気の量をgで表したものを飽和水蒸気量といいます。 飽和水蒸気量は、温度とともに変化します。 たとえば10℃の空気1立方メートルには、最大9.4gまでの水蒸気しか入ることはできませんが、20℃の空気1立方メートルには最大17.3gまでの水蒸気が入ることができます。ですので湿度のパーセント(相対湿度)が低くても、実際の水蒸気(絶対湿度)が高い場合は、むし暑くなります。湿度センサーも絶対湿度のわかるセンサーで検知し、適切な湿度を保ちながら換気することが重要となります。どれだけ温度が低くても、絶対湿度が高いと本末転倒になってしまいます。

蒸し暑い夏の夜の換気は、翌朝まで蒸し暑さを持ち越してしまいます!ですので、くれぐれもご注意ください。

九州工業大学と低炭素化社会に向けた連携をスタートしました。

国立大学法人九州工業大学 大学院工学研究院電気電子工学研究系の長谷川一徳 准教授、同大学産学イノベーションセンター 米澤恵一朗 研究戦略URAらで取り組む研究において、弊社のエコミラ®︎が採用され、今後、連携していくこととなりました。

※研究内容は、以下の画面をクリックすると開きます。「九州地区Demo Day」にて、2022年3月19日にオンライン開催された資料です。

九州工業大学とは

九州工業大学は110年以上の歴史を持つ伝統ある国立大学です

1909年に私立明治専門学校として開学して以来、建学の精神「技術に堪能なる士君子」の養成の実践により、これまで7万人を超える工学系人材を世に送り出すとともに、学術の進展につながる知の創造、産業界の競争力強化並びに地域の発展に貢献してきました。近年は「未来思考キャンパス構想」を掲げ、キャンパス内に最先端の「未来環境」を構築することで、学生や研究者が未来を身近に感じ、自由な発想で新たなアイデアを生み出すことを目指した取組を推進しています。

学部 |工学部、情報工学部

大学院|工学府、情報工学府、生命体工学研究科

福岡県北九州市(戸畑キャンパス・若松キャンパス)

福岡県飯塚市 (飯塚キャンパス)

SINCE 1909_ 未来を思考する「モノづくり」と「ひとづくり」

※国立大学法人九州工業大学公式YouTubeチャンネルより引用

エコミラを九州工業大学(戸畑キャンパス)に設置

研究用にエコミラを九州工業大学(戸畑キャンパス)に設置しました。

大学と企業の連携の意義

大学と企業が研究において連携すると、専門性とリソースが結合され、様々な分野で重要な発見や進歩がもたらされます。

大学は先端の研究施設、高学歴かつ知識豊富な教員、プロジェクトに時間やエネルギーを貢献できる多数の学生へのアクセスを有しています。一方、ビジネスは新しいアイデアや技術を市場に導入するために必要なリソース、実践的な経験、財政的な支援を持っています。

これらの組織が協力することで、それぞれの強みを活用して課題に対処し、複雑な問題に取り組むことができます。このコラボレーションは新しい製品やサービスの開発、新しい雇用の創出、新しい収益源の生成などの結果となります。

さらに、このようなパートナーシップは学術界と産業界の橋渡しをすることができ、研究が市場の需要と要件に直接関連していることを保証します。これはリソースのより効率的な使用と社会全体への大きな影響をもたらします。

大学と企業の連携は革新を促進し、経済成長を促し、社会に多様なメリットをもたらす可能性があります。

会期延長後、徹夜明けで決着

エジプトのシナイ半島にある、シャルム・エル・シェイクで開催されていた、COP27は、もめにもめ会期を1日延期したのですが、それでも徹夜で議論を続け20日の午前にようやく決着がつきました。

「損失と被害」を支援する基金の創設

今回、温暖化による「損失と被害」を支援する基金の創設が合意されました。発展途上国が、30年前から求めていた「損失と被害」への資金援助にやっと一歩踏み出すことができました。先進国であるアメリカなどは、法的責任や補償に結びつき賠償額が膨大になると反対していたのですが、EUが基金設立を、容認したあとに同調するという形で合意しました。198の国と機関が参加し、全会一致が原則なので、凄まじい議論がぶつかりあいました。

支援対象の国は?

支援対象となる国や、資金拠出の方法などは、来年のアラブ首長国連邦で開催予定の、COP28で決めることになっています。

問題点

石炭火力の段階的削減など、再生エネルギーに関する合意内容は、昨年のCOP 26の合意内容の踏襲に止まったのですが、低排出エネルギーも重要な排出削減対策として認められました。

低排出エネルギーとは

「低排出エネルギー」の定義は議長国から示されていませんが、日本政府は、早くも石炭発電にアンモニアを混ぜてCO2の排出を減らす手法を「低排出エネルギー」に含まれるとの考えを示しています。これは、石炭火力を延命させるための逃げ道になっているのではないかとの、懸念が持たれています。

国の発展と気候変動問題

経済•社会活動が活発になると、どうしてもエネルギーを消費して、二酸化炭素を排出してしまいます。すでに発展を遂げた先進国は、その過程で二酸化炭素を大量に排出してしまいました。その被害を受けているのが、これから発展していこうとしている発展途上国です。もし、この発展途上国に先進国と同じような二酸化炭素の排出制限をしてしまうと、国としての成長や発展が難しくなってしまいます。「発展」と「二酸化炭素の排出」は、どうしても同時進行してしまうという、避けられない現実があります。

ご挨拶

みなさまのおかげで弊社は9周年を迎えることができました。コロナ禍の中、お客様をはじめといたしまして、販売代理店の皆様、お取引先各位、ご協力者の方々のご指導・ご支援の賜物と厚く感謝いたしております。

弊社は、本当に運がいいと思います。社会を取り巻く環境は、暗雲が立ち込めていますが、エコミラは、その暗闇に一筋の光を放つ人類にとっての希望の光です。その希望の光を世に提供できる幸運を抱きしめて、進んでまいります。

これからも「地球にやさしい省エネ制御装置のメーカー」として、全社を挙げて一層の努力に励んでまいりますので、ご指導、ご鞭撻のほどをよろしくお願い申し上げます。

令和4年10月10日

株式会社HR

代表取締役 網島弘幸

COP27(国連気候変動枠組み条約第27回締約国会議)

2022年のCOP27はエジプトのシナイ半島にある、シャルム・エル・シェイクで開催されます。エジプトは、2011年からのテロによる治安悪化に悩まされていましたが、シーシー政権が、その危機をおさめ、「非常事態宣言」を解除しました。シーシー大統領は、その地へ各国の首脳を呼び、エジプトの安全をアピールし、国内のシーシー政権への支持を高める狙いもあるようです。

気候危機対策

脆弱な国や地域社会は、気候変動により、人の命や、農作物等の損失、インフラなどの損害をうけています。温室効果ガスの排出量の少ない地域社会が、気候による最悪の影響に直面しており、対処するための資源もありません。昨年のCOP26では、損失と損害をめぐる議論が盛り上がり、スコットランドは途上国向けの損失と損害の資金に初めて拠出(約274万米ドル)する国となりました。他の国がスコットランドに続くかどうかがCOP27で注目されています。

エジプトが地球温暖化によって受ける影響

・地中海の海面上昇によりナイル川デルタ地域の12~15%に海水が浸み込み、農業への悪影響が発生。

・気温上昇による干ばつで、農作物の収穫量低下や利用可能な水の量の減少。

・エチオピアのナイル川水量の低下によるエジプトへの水供給量の低下。

温暖化ガス排出削減をめぐるエジプトのような途上国と先進国の負担が主要議題になると言われています。

シャルム・エル・シェイクでの開催の意味

シャルム・エル・シェイクは紅海に面した美しいリゾート地で、自然が守られた土地なので、都市部の大気汚染などの環境問題についても取り組みが進むことになるでしょう。

電力需給が高まる中、電気代高騰による経費の圧迫で、各法人様電気代削減の対策が強いられております。

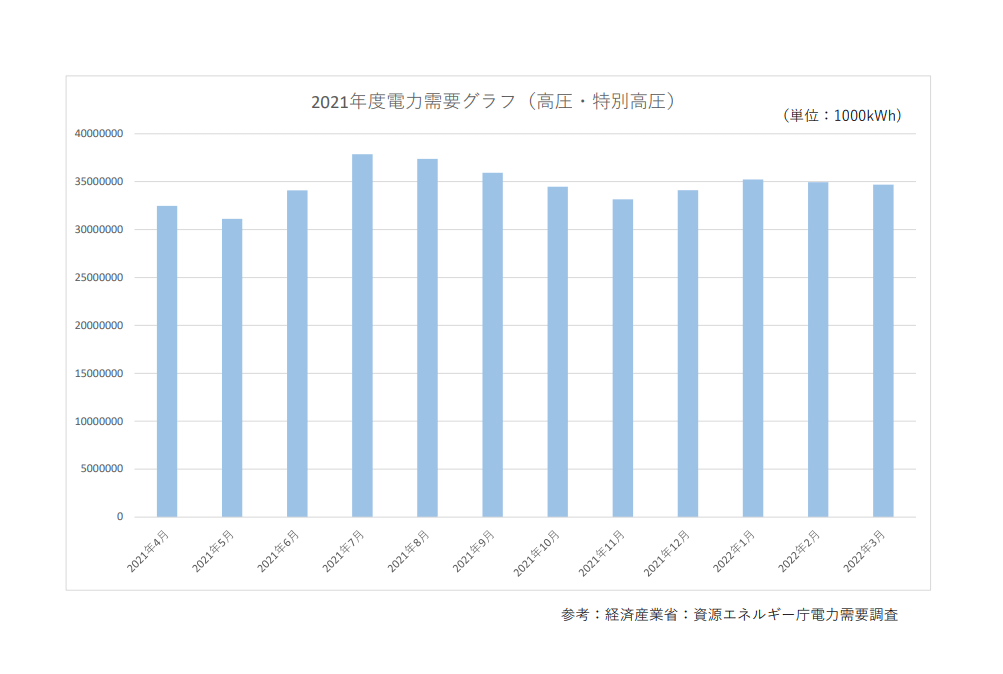

今回は工場や病院、大型ショッピングセンター、ロジスティックなど高圧受電を受けている施設がどれぐらい電力を使用しているか2021年度の実績より調べました。

高圧受電施設の電力

グラフは電気事業者(新電力会社除く)の2021年4月から2022年度3月までの高圧・特別高圧における電力需要実績です。

2021年度需要電⼒量合計は8,374億 kWhとなり、このうち高圧・特別高圧は4,154億kWh使用していました。

1番多く使用した月では7月(378憶kWh)、次いで8月(373憶kWh)、その次が9月(359kWh)の順に使用されていました。

反対にもっとも使用していない月が、5月の311憶kWhでした。

このことから夏場が多く使われることがわかります。

また、都道府県別の需要電⼒量は、東京都が最も多く764億 kWhで、次いで愛知県が581億 kWh、⼤阪府が542億 kWhでした。

高圧受電施設における省エネ

やはり夏場に多く電力を使用するので、業種にもよりますが、夏に最も使用する電気設備としてはエアコンが想定されます。

ショッピングモール、病院、スポーツジム、学校、ホームセンター、などさまざまな高圧種別の施設がありますが、夏場だけ使用する電気設備はほんとどがエアコンです。

よってエアコンの省エネが電力削減に繋がります。

弊社では、エコミラによりエアコンの電気代を約30%削減を目安とし、さまざまな施設に導入しております。

また、デマンドレスポンスによる分散型エネルギー資源で停電を未然に防ぐ協力をしております。

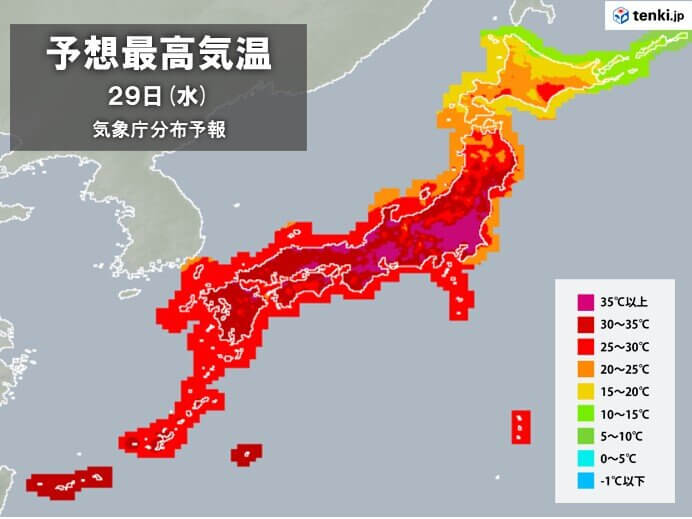

猛暑で電力逼迫、もはや異常気象ではない

6月27日(月)、日本で東京電力管内の電力需給が厳しくなる見込みであるため、前日の夕方に電力需給ひっ迫注意報を発令しましたのは記憶に新しく、節電ポイントなど新たな仕組みの発言がなされたりと日本全体が「電力逼迫」という言葉に翻弄されました。

そんな電力逼迫時に様々なコメンテーターがテレビで「異常気象」「通常ではありえない」などと発言されましたが、確かにこの6月の時期で行ったらこの暑さは異常気象と言えるかもしれません。ですが、これだけ毎年異常気象と言っていればもはや考えられる気象状況なのではないでしょうか?

異常=[名・形動]普通と違っていること。正常でないこと。また、そのさま。「この夏は―に暑かった」「―な執着心」「害虫の―発生」⇔正常。(goo辞書抜粋)

もはや普通とは違っていると言えるでしょうか?この先毎年同じことを繰り返して異常気象だったから仕方ない、などといった形で電力逼迫を繰り返してしまうほどおかしい話はありません。

世界各地でも電力逼迫

世界各地でも猛暑に伴い電力需給が逼迫しています。米南部テキサス州では熱波が到来し、同州のエネルギー規制当局は需要家に節電を呼びかけました。また、フランスでは河川の水温が上昇、冷却水に影響するとして原子力発電所の出力を絞る方向になってしまい、ロシアによるウクライナ侵攻に端を発した電力燃料不足が深刻になるなか、気候変動による気温上昇で電力システムに大きな負担がかかっている状況です。

昨年も中国で電力逼迫が発生し、大規模計画停電をするなど、世界各地でも電力逼迫による混乱が発生しています。

新たな再生可能エネルギーも必要だが・・・

7月11日には 東京電力ホールディングス傘下で、再生エネルギー事業を手掛ける東京電力リニューアブルパワー(東京)は、電力使用の少ない夜間にくみ上げた水を日中に流して発電する「揚水発電」を行う神流川発電所(群馬県上野村)を報道陣に公開しました。

綱渡りの電力供給が続く中、「最後の切り札」とされる揚水発電に期待が高まると報じられましたが、本当にこれでいいのでしょうか。

新たな再生エネルギー開発には非常に期待も高まり、今後も開発は必要ですが、もしもの時の仕組みづくり、それぞれの意識改革など、問題は山積みです。

デマンドレスポンスがより普及できるような制度化を!

アメリカでは2005年のエネルギー政策法をきっかけに、デマンドレスポンスの導入が促進されるようになりました。

日本でもその後、同様の取り組みを行ってきていますが、普及にはまだまだ長い道のりがあります。制度化されれば普及は早いと思いますが、まだまだ問題もあるのが現状です。

ただ、デマンドレスポンスという言葉が普及されれば今後益々その勢いは早まっていくと思われます。皆様の知識の1つとしてこの言葉を覚えて頂ければと思います。