快適性とドラフト感

空調機器は、居住空間をなるべく快適な状態にできるように設置されている。快適性を測る基準のひとつに、ドラフト感がある。ドラフト感とは、居住空間の平均温度と、人に当たった時の温度の差と、その風の速さを表す。冬の場合は、エアコンの風が天井から、吹いてきた温風が窓や壁に沿って冷やされて、人に当たると冷たく感じるのだ。これを、コールドドラフト(冷感ドラフト)という。

快適性の基準

ASHRAE(アメリカ暖房冷凍空調学会)では、室内の温度差とドラフトに対し、快適状態を表す指標として次の有効ドラフト温度θ[℃]を定義している。

θ=(tX-tC)-8(uX-0.15)

tX:室内の局所温度[℃]

tC:室内の平均温度[℃]

uX:室内の局所気流速度[m/s]

この有効ドラフト温度θが-1.7~+1.1℃で、かつ気流速度が0.35m/s以下の範囲内にあれば、座っている在室者の大多数が快適とされている。簡単に言えば、人の肌に当たった時の温度から、平均の部屋の温度を引いて、その時の風速から0.15引いた値を8倍して、さらに引いた値だ。

例えば…

部屋の平均温度が25度で、肌に当たった時の風速が、0.15m/sで、温度が24度であれば、θ=(24-25)-8(0.15-0.15)=-1℃となるので、快適の範囲内に収まっている。

環境による快適性の違い

しかし、これがどんな場所でも快適かというとそうでもない。極端な例だが電車の場合は、(JIS E 6603)日本工業規格として基準を定めている。

しかし、特急車両のように客室に長時間同じ姿勢で動きが少ない状態では、ドラフトを感じない静かな空調環境が望ましく、逆に通勤近郊車両では、たとえば猛暑のラッシュ時に車内に入ったときなど清涼感がありドラフトを感じる方が喜ばれる。このように、ドラフトの有無で快適空間かどうかを判断できないことがわかる。

快適空間とは

人にとっての快適空間とは、その人の体調や、状況により様々なパターンがあり、一概に温度と湿度、風速だけでは、判断できない。ただ言えることは、長く滞在する居住空間において、温湿度の変化が少ない空間が人にとって快適な空間と言える一つの条件ではないだろうか。

電気代の削減、夏と冬が違うと思ってる方が意外と多い?!

意外と多く聞かれるのが、電気代の削減といっても夏と冬では違うでしょ?という声。

細かく紐解いていくと、エアコン1つにしても冷蔵と暖房では同じエアコンでも機能が違うから節電すると言っても同じ方法でできるはずないと思われている方が意外と多いんです。

確かに、冬場では夏場では使わない電気機器が増えることもあります。

ですが、根本的に夏と冬では節電方法が違うのでは?と思っていることを紐解いていくとエアコンにありました。

確かに、寒いとすぐONしてしまうエアコン暖房。エアコン暖房は、冷房よりも電気代がかかってしまうので、冬にかかる電気代も高くなりがちです。

ですが、実際、機能は違うのか?夏と冬では節電方法が違うのか?説明していきたいと思います。

なぜエアコンは暖房時のほうが冷房時よりも電気代が高くなるの?

「エアコンは暖房のほうが冷房よりも電気代がかかる」という事実に驚かれた方もいるでしょう。「節電」というキーワードが多くきかれる夏のほうが、電気代がかかるイメージがあるかもしれません。なぜエアコンは暖房のほうが冷房より電気代がかかるのでしょうか?

それには、夏冬の気温が大きく関係しています。

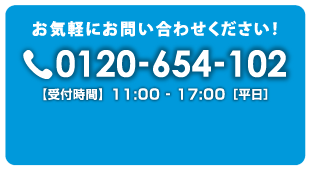

冷房よりも高い!暖房の電気代が高くなる理由

エアコン暖房は、冷房よりも電気代がかかってしまうので、冬にかかる電気代も高くなりがちです。その理由は外気温と設定温度の“差”にあります。

-

夏場…外気温33度 ⇒ 冷房推奨温度28度 その差5度

-

冬場…外気温1度 ⇒ 暖房推奨温度20度 その差19度

上記温度差が大きければ大きいほど、電力消費は高くなります。

エアコンは基本的には熱交換をする仕組みは冷房も暖房も一緒なので、外気温と設定温度の差が大きいほど設定温度に到達するまで全力で圧縮機用インバーターモーターが回転します。

このインバーターモーターがエアコン電力の90%を占めているので、差が大きい冬場は電力が高くなるということです。

夏と冬で違う?エアコンの仕組み

図を見ればもうお解りですよね?

答えは“一緒”です。

厳密にいえば多少異なりますが、基本的な構造は一緒です。気温がどんなに低くても、空気は「熱」を含んでいます。「冷媒」は、圧縮すると温まり、膨張すると冷たくなります。暖房時は、ヒートポンプシステムがまず「冷媒」を膨張させて、「冷媒」を外の空気より冷たくし、外の空気中の熱を取り込む準備をします。冷えた「冷媒」は外の空気中の熱を取り込み、室内機まで移動します。移動中にヒートポンプシステムは「冷媒」を圧縮させ、集めた空気をさらに温めます。そして温まった空気が室内口の吹き出し口から室内へ送られます。

夏も冬も一緒、電気代を削減する7つの方法

① 窓の断熱で外の暖気・冷気をシャットアウト!

店舗、家などのガラスは外の暖気・冷気を取り入れやすく、冬場の場合、せっかく暖めた室内の空気を冷やしてしまいます。そこで、冬は窓の断熱をしましょう。

② 扇風機・サーキュレーターでエアコンの働きを助ける

エアコン暖房時などは、扇風機やサーキュレーターを併用することで電気代を抑えることができます。エアコンから吹き出た暖かい空気は上のほうに溜まるため、扇風機やサーキュレーターを上に向けて回し、空気を循環させてあげると、温かい空気が下まで降りてきます。特に天井が高い施設などは空気を循環させたほうが効果的です。

③ 室外機周りのチェックを!ショートサーキットを避ける

エアコンの室外機周りに物が置いてあると暖房の効率が落ちてしまいます。室外機周りには物を置かないように注意しましょう。また、雪の多い地域では、雪が室外機周りに積もってしまったり、室外機に雪が吸い込まれたりすることで効率が落ちてしまわないよう、高いところに設置や、雪対策も行いましょう(防雪フード・防雪ネットなども市販されています)。

④ こまめにフィルター掃除を!

フィルターが詰まってしまうとエアコンの性能が落ちてしまい、余計な電気代がかかるようになってしまいます。

2週間に1度はフィルターのお手入れをしましょう。フィルターの掃除って面倒に感じてしまいがちですが、いつも行う掃除機がけのついでにエアコンフィルターを外して、ついているホコリを吸い取ってしまえば楽です。

⑤ 電力会社の見直しをする

もはや新電力は多くの方に浸透しており、契約者数も年々伸びておりますが、手っ取り早く電気代を削減できる手法です。新電力会社も非常に多くありますので、選択が難しいですが、今までと同じ契約を続けられていてはもったいないです。初期費用無し、書類1枚で契約ができます。また、既に新電力会社と契約している方はそのままにせず、契約更新前に再度契約会社の選定を行いましょう。そうすることでさらに安くできる可能性もあります。

⑥ 換気回数を減らす

換気回数を減らせば当然、空気が滞留しやすくなりますので、せっかく温めた(冷やした)空気を滞留させることができます。施設にもよりますが、換気を多く行っている施設は換気回数を見直すといいでしょう。また弊社でもお客さんの数によって自動で変動させられる機器も開発しております。

⑦ デマンド制御をする

大型施設などではデマンド制御が非常に大きい鍵となります。電気代の約半分がエアコンによる消費になりますので、デマンド制御を行い、契約電力・消費電力の削減を行いましょう。デマンド制御は室外機を順番に止めてしまう機器などありますので、デメリットも発生してしまいます。弊社の機器であればエアコンを止めずに制御が可能(特許)です。

まとめ

夏でも冬でも電気代の削減方法はほぼ一緒です。何も難しいことはありませんので、上記の7つの方法を1つ1つ行い上手に削減をしましょう。それが企業であれば業績の向上にも繋がります。家庭であればお父さんのお小遣いも増えますね!

もし、わからないことなどあったら私(原島)までお気軽にご質問してください。

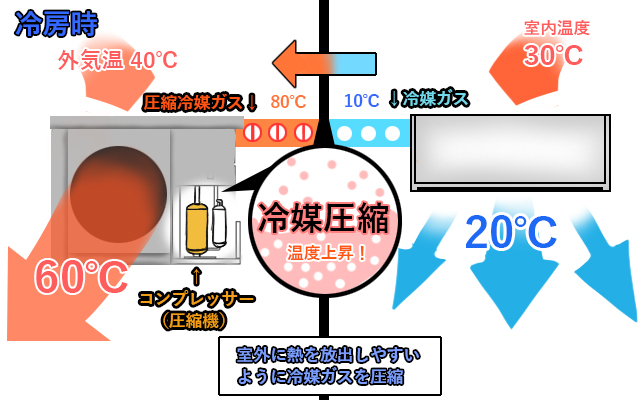

室外機洗浄

皆さんは室外機洗浄をしていますか?

室内機洗浄はしていると思いますが、なかなか室外機までは目が行き届かないと思います。

室外機はエアコンを動かかす上、非常に重要な役割を担っており、室内を快適空間にするためには必須です。

例えば、夏場には室内の熱を室外に出す際に、室外機のファンで外に出しますが、このとき、室外機の熱交換やフィンのところに、埃や塵が詰まっていると熱を外にだせなくなり、室外機の能力が十分に発揮できなくなってしまいます。なので、エアコンが効かなく感じたり、設定温度を下げても室内が冷えないなどが起こったときは一度室外機を見てみましょう。

こんな感じになってませんか?

SDGs(エスディージズ)Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)

2015年9月に国連サミットで採択された、2016年から2030年までの国際目標だ。持続可能な世界を実現するために17のゴール、169の目標から構成されている。また、地球上の誰一人として取り残さないことを誓っている。SDGsは、発展途上国のみならず先進諸国自身が取り組む普遍的なものであり、日本も積極的に取り組んでいる。

SDGsのゴールである17色の円形のバッジをつけているビジネスパーソンを最近よく見かけるが、持続可能な開発目標を認識し、行動していくという意思表明だ。

SDGsのゴールである17色の円形のバッジをつけているビジネスパーソンを最近よく見かけるが、持続可能な開発目標を認識し、行動していくという意思表明だ。

17のゴール

1.貧困をなくそう

2.飢餓をゼロに

3.すべての人に健康と福祉を

4.質の高い教育をみんなに

5.ジェンダー平等を実現しよう

6.安全な水とトイレを世界中に

7.エネルギーをみんなにそしてクリーンに

8.働きがいも経済成長も

9.産業と技術革新の基盤をつくろう

10.人や国の不平等をなくそう

11.住み続けられるまちづくりを

12.つくる責任つかう責任

13.気候変動に具体的な対策を

14.海の豊かさを守ろう

15.陸の豊かさも守ろう

16.平和と公正をすべての人に

17.パートナーシップで目標を達成しよう

エアコンの省エネ

エアコンの省エネも、SDGsの目指すゴールを達成する為の行動ともいえる。

室外機の設置場所

普段気にならない室外機の設置場所ですが、ただ単に設置するだけでは不十分な可能性があります。

例えば室外機の設置置場が写真のようになっていることはありませんか?

こちらはどれも室外機が十分に能力が発揮できにくく、更に電気は使っているが機能しないという悪循環が発生しております。

室外機は、例えば夏場の場合、室内の熱を外に出すとき、熱だけ室外機に送ります。その際に、室外機の吸い込み口から空気を吸い、室内の熱と一緒に室外機のファンで外に出します。

夏場に室外機に近寄ると温風がでるのはその為です。

なので、室外機の周辺に障害物や熱がこもりやすい環境ですと、室内からの熱を室外機がだせなくなってしまい、機能が果たせなく、場合によっては故障にも繋がります。

対策としては、風通しの良い環境に設置し、壁や置物がある場合は一定間隔開けておく必要があります。

また、室外機同士の設置は、吐き出した熱が、隣の吸い込み口に入らないように位置を確認してから設置し、本来の室外機の機能を発揮できるようにして、無駄な電力を使わないようにしましょう。

世界のエアコンは、どれくらい増えるのか?

エアコンは、消費電力の多い空調機器だが、エネルギー問題の一つとして注目されてる。所得が上がるとエアコンを設置する人が増えていくが、国際エネルギー機関の報告書によると、世界でエアコンを設置している建物は、2018年現在で16億棟有り、2050年には56億棟に増加すると予想されてる。これは、1秒に10台のペースでエアコンが売れていく計算になる。

電力の使用量の45%がエアコンに!

現在インドの電力使用量の10%は、エアコンの電力だが、2050年にはその比率が、45%になるともいわれている。そのため太陽光発電では、夜間のピーク電力を賄えないため、夜も発電できる発電所が増えるとも予想している。

エアコンのエネルギー効率アップは必須!

日本のエアコンは、中国やアメリカのエアコンに比べてエネルギー効率が25%以上高く、世界的に高効率のエアコンとして認められている。特に暑い時に運転する冷房設備のエネルギー効率を上げていくことは、温室効果ガス排出量削減には必須だ。世界のエアコンのエネルギー効率を上げる事は、発電所の建設を減少させ、燃料、メンテナンス等にかかるコスト削減につながる。

所得増に伴うエアコン所有の増加

所得の増加に伴い、生活レベルが向上し、エアコンの消費エネルギーが増加していくことをエネルギー問題の観点から、無視することはできない状態になっている。

2019年7月初旬、この度の九州豪雨で被害に遭われた皆様、心よりお見舞い申し上げます。

7月4日現在、まだまだ降り続いている状況ですので、どうぞお気をつけ下さい。何とかみなさまの被害が最小でありますよう、また、被災地のみなさまに一日も早く笑顔が戻りますようお祈り申し上げます。

暑さは?台風は?梅雨明けは?電力は去年より上がる?

本来であれば6月末より気温も電力も上がっていくのですが、今年は6月末から降り続いている雨の影響で、気温も電力もまだ上がらず、さらに梅雨明けも遅くなる見込みとなっております。

気象庁の三ヶ月予報では、7月・8月は平年並み。9月は平年より高温になる予想が出ています。

秋以降は、エルニーニョが影響して、平年より暖かくなるのかもしれません。

エルニーニョの影響で冷夏?

地球全体で気温が高い状態が続いています。

それなのに、今年、猛暑の予想が出ないのは、エルニーニョ現象が発生しているためです。

エルニーニョ現象とは

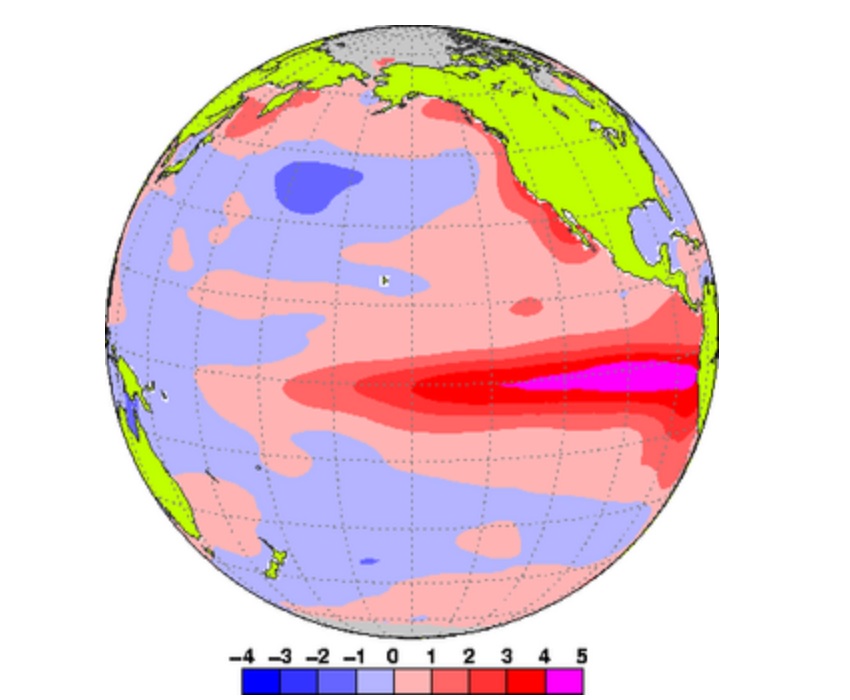

エルニーニョ現象とは、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて海面水温が平年より高くなり、その状態が1年程度続く現象です。

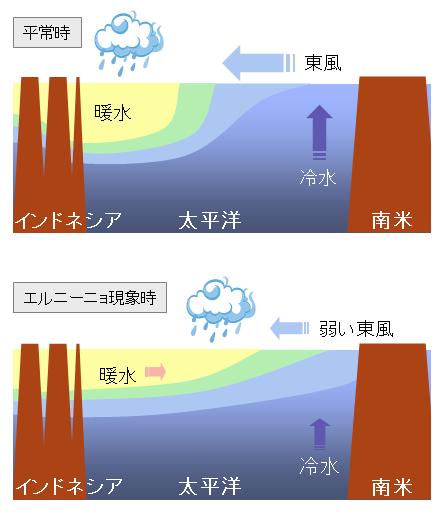

平常時の状態

太平洋の熱帯域では、貿易風と呼ばれる東風が常に吹いているため、海面付近の暖かい海水が太平洋の西側に吹き寄せられています(図上)。西部のインドネシア近海では海面下数百メートルまでの表層に暖かい海水が蓄積し、東部の南米沖では、この東風と地球の自転の効果によって深いところから冷たい海水が海面近くに湧き上っています。このため、海面水温は太平洋赤道域の西部で高く、東部で低くなっています。海面水温の高い太平洋西部では、海面からの蒸発が盛んで、大気中に大量の水蒸気が供給され、上空で積乱雲が盛んに発生します。

エルニーニョ現象時の状態

エルニーニョ現象が発生している時には、東風が平常時よりも弱くなり、西部に溜まっていた暖かい海水が東方へ広がるとともに、東部では冷たい水の湧き上りが弱まっています(図中)。このため、太平洋赤道域の中部から東部では、海面水温が平常時よりも高くなっています。エルニーニョ現象発生時は、積乱雲が盛んに発生する海域が平常時より東へ移ります。

日本への影響は?

夏に、エルニーニョが発生しているときには、

・西日本:平年より低温

・北日本:平年並みか低温

・西日本の日本海側:降水量が多い

よって、今年(2019)の夏は平年より低くなると思われますが、暑いのには変わりないですね。

夏場の電力は?高くなる?

人が室内で快適に過ごせる温度や湿度は、季節によってある程度の基準があります。 一般的に、夏場は温度が25~28度で湿度は45~60%と算出されています。

夏場で25~28度はまず、冷夏といえどさほどありませんので、当然エアコンはフル稼働で電力は上がりますね。

床発電

さまざまなエネルギーを産み出す方法が試されている中、今回ご紹介するのは床発電です。

歩いたときに生じる振動や圧力のエネルギーを【圧電素子】使い電気エネルギーに変える仕組みは、まだまだ小さな電力しか生み出せませんが省エネ性が高く、今後の省エネを考えるときには活用される発電機だと思われます。

東京駅では3回実験がされており、改札の床に設置したところ最高で1秒間に約10Wの電力を生むことに成功しています。

また、災害時に停電が起こった時、歩くと床発電により避難場所の箇所にライトが点き、案内できたりと活用されています。

イギリスで床発電

イギリスではこの発電方法を使い、アミューズメント化したりと身近にしていく為に企業や国をあげて進めています。

これからの発電方法

火力発電、水力発電、風力発電、原子力発電、バイオマス発電、地熱発電などさまざまな発電方法がありますが、今後新たな方法でクリーンなエネルギーが産みだされるかもしれませんね。

身近な省エネ活動

エアコンの温度設定変更、エアコンフィルター掃除、電球を小電力のものに変える、テレビを見る時間を1時間減らす、使わないときは電源を切るなど、普段生活している中には、さまざまな節電方法があり、官民合わせて、推進しております。

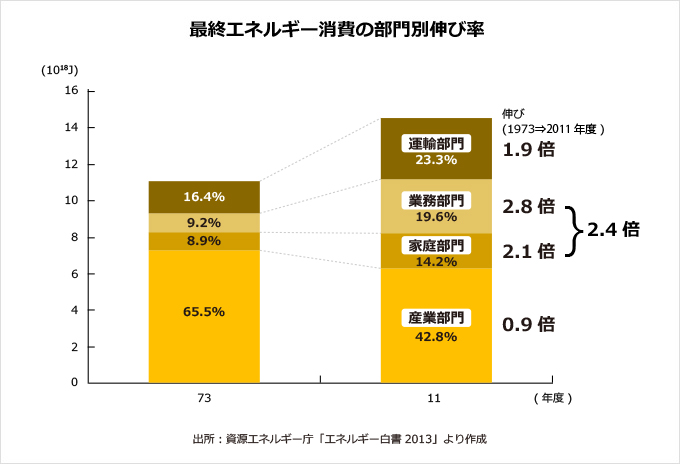

しかし、家電機器の普及、世帯数の増加、エアコン普及などによって、家庭部門でのネルギー消費の伸び率は増えております。

節電チェックする機関

ドイツでは2008年から連邦環境省が、既存の大きな可能性のある排出削減の可能性を費用効果的に、そして広範囲に利用することを目的とし、 “Stromspar-Check Aktiv – 低所得世帯の日常生活における気候と環境の保護” という名前でプロジェクトが開始しました。

このプロジェクトは、無料で相談でき、省エネヘルパーと呼ばれる資格を持った人が家庭に訪問し、節電チェックをし、アドバイスをしたり一部の機器(ランプ、交換可能な電源タップなど)を無料で交換したりします。

そして、節電チェックの1年後、節電チームは再度訪問し、家庭の人達の省エネへの意識向上に繋げております。

この活動で、年間平均150ユーロ(約18,000円)のエネルギーコストを削減しており、2,000万ユーロ(約24億円)相当の無料の省エネ商品を提供しております。

現在では30万世帯以上が参加し、これにより3億ユーロ(約366億円)のエネルギー費用が削減され、50万トン以上のCO2排出量削減が実現しております。

日本の省エネチェック

日本では建築物省エネ法で、オフィスビルやマンション、戸建住宅と建物を建てるときにチェックをしており、土台は省エネ性の高いものが普及していっております。

また、企業向け中心に省エネチェックシートが配られたりと、意識もだんだんと定着していっていると思いますので、家庭においてもチェックする意識はこれからのエネルギー問題において重要になってくると思いますので、定期的に家の中を見渡してみてはいかがでしょうか?

クリーンな社会を目指して

再生可能エネルギーのみで、日本の消費電力を賄うことができれば、クリーンな社会は実現できます。温室効果ガスを排出しないので、京都議定書で定めた温室効果ガスの削減も可能です。いいことずくめなのですが、果たして現在の技術で、実現可能なのでしょうか?

再生可能エネルギーとは?

「絶えず資源が補充されて枯渇することのないエネルギー」、「利用する以上の速度で自然に再生するエネルギー」という意味です。例として、太陽光、太陽熱、水力、風力、地熱、波力、温度差、バイオマスなどが挙げられます。

出典:ウィキペディア

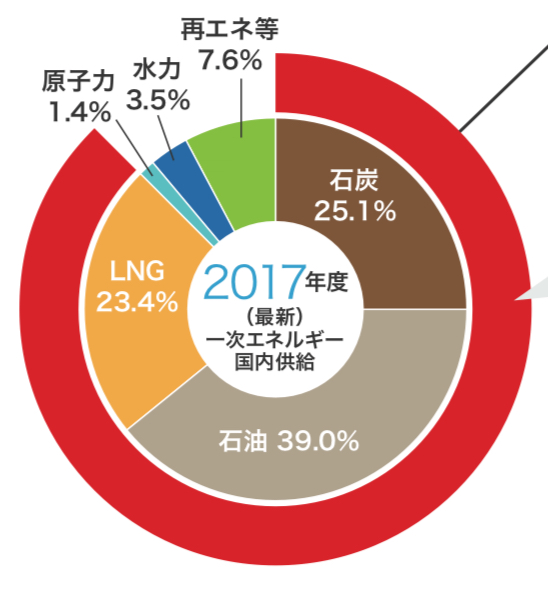

日本の再生可能エネルギー

日本では、約9,000億kWhの電力量が必要です。その内再生可能エネルギーの割合は、2017年で、水力発電の3.5%を除くと、7.6%です。2016年と比べると0.6%しか増えていないことをみると、なかなか今の技術での、普及は難しいのではないかと言われています。

出典:資源エネルギー庁

太陽光発電の特長

再生可能エネルギーの一つ、太陽光発電の特長として、日中の晴れた日しか発電できないことがあります。しかし私達の生活には、雨や曇りの日も、晴れの夜も電気が必要です。太陽光発電は、安定した電気を供給するのが難しいことがわかりますよね。水力発電は、ダムで発電するのですが、ダムの建設はムダな公共事業としてみられているので、簡単に増やすことは出来ないでしょう。

クリーンな社会に向けて

それでは、クリーンエネルギーは不可能なのでしょうか?現状不可能であっても、今後の技術の進歩で可能になるかもしれません。しかし、電気を使う分だけ発電することばかり考えるのではなく、使う側があまり電気を使わなくていいように、省エネを考えることが、クリーンな社会に向けての第一歩ではないでしょうか。