政府が7年ぶりに節電要請を発表

6月7日に、政府は7年ぶりに節電要請を発表しました。松野官房長官は、「ことしの夏は全国で生活や経済活動に支障がないよう、一律の節電の数値目標は定めませんが、できる限りの節電、省エネへのご協力をお願いいたします」と国民に呼びかけました。また、電力会社に対しては「火力発電の再稼働」の公募をすることになりました。

期間は7月1日から9月末まで

期間は7月1日から9月末までで、特に太陽光発電量が減る午後5時から8時ごろに照明を間引きすることなどを呼びかけています。

そもそも何故、電力が足りないのか?

2020年から、電気事業者に義務付けられる送配電部門の法的分離がなされました。これまで各地域の電気事業者が構築し、独占的に運用してきた送配電部門を切り離すことで、新電力など新規参入企業を含むどの企業も公平に利用できるようにし、健全な競争と市場への新規参入を促すことが狙いでした。

発電会社の効率化

分離された発電会社は、発電をいかに安くできるかが課題となり、効率の悪い火力発電所は、次々と稼働を停止していきました。また、世界的な脱炭素化の流れをくみ、政府の要請により石炭を燃やして発電する発電所は、閉鎖に追い込まれてきました。

太陽光発電の増加による影響

また、太陽光発電が増加することにより、天気に左右される不安定な電源が増え、それを補うための太陽光発電以外の電源も必要となってきました。それを担っていた、いわゆるベース電源としての火力発電所の減少や、原子力発電が再稼働できないことで、さらに電力不足に拍車をかけることになりました。太陽光発電が増えると火力発電も必要であることは、資源エネルギー庁のホームページにも掲載されています。

発電所は、沢山あるのに電力不足!?

日本において、発電所は沢山あるのに発電できないという異常な状況にあります。おまけに資源エネルギー庁は脱炭素化のため、2030年までに石炭火力を100基廃止するように指導しています。そう指導しながら、「火力再稼働の公募」をしています。ますます日本の発電事情は混迷しています。

昨今の世界情勢によって、電気代高騰になり各家庭や施設、店舗で毎月の電気代が上がっていることを実感している方は多いと思います。

省エネ意識が高まり、様々な形で電気代削減の努力をしていますが、電力単価が上がっている為、せっかく電力量を落としたのに、電気代としてみると高くなっています。

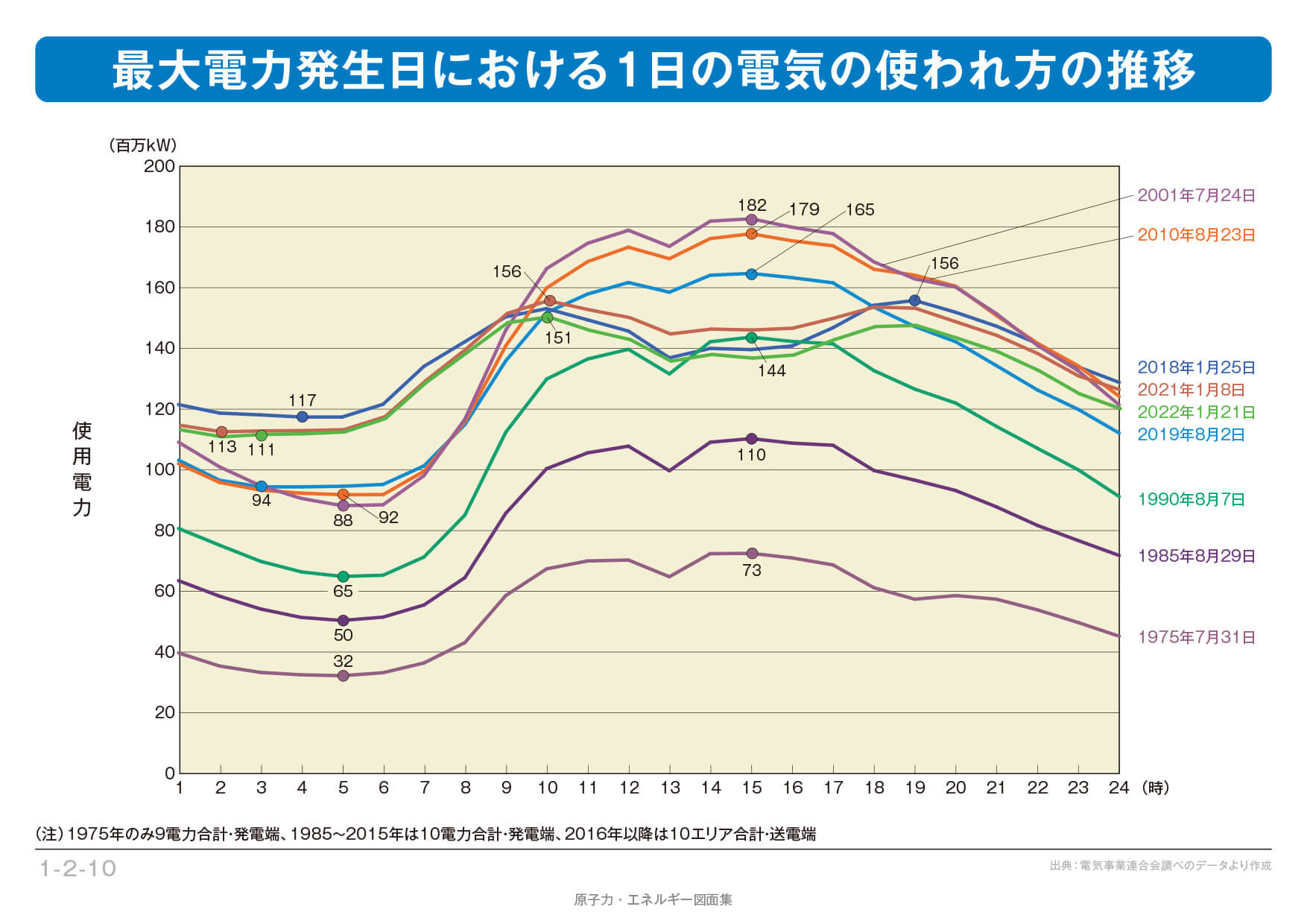

そのため電力量を減らしていくのですが、現在日本はいつ、どれぐらいの電力を使用しているのでしょうか。

家庭における電気の使い方

家電製品の発展やエアコンの普及により、各家庭で快適生活へ向けてどんどん発展していきますが、一方で電力需要は伸び続けてきました。

しかし、2011年に発生した東日本大震災より、企業や各家庭の取り組みにより、電力使用量は震災前と比べて伸びは下降傾向となっています。

グラフは一世帯あたりの1ヵ月あたりの平均電力消費量推移となります。

2015年の1ヵ月平均電力消費量は247.8kWhで、これは単純計算で500Wのもの(電子レンジ、エアコン、冷蔵庫、電気ポッド等)を約20日間使用したままの量です。

次のグラフはどの時間帯が一番電気を使われているかの推移グラフです。

グラフよりほとんどの電力ピークが8月、もしくは1月になります。

8月の中でピークの時間帯が14時~16時の昼から夕方になり、1月では8時~11時の朝、もしくは18時~20時の夕方から夜になる時間帯がピークとなっております。

家庭の電気設備で夏と冬で最も使うものはエアコンなので、エアコンがもっとも動く時間帯が電力量として最も高くなっています。

また、エアコンの普及により、全体の電力のうちのエアコンの割合が増えてきております。

家庭向けのエアコン省エネ

資源エネルギー庁では、家庭向けエアコンの省エネに関して以下のように推奨しております。

冷房時の工夫

・ドア・窓の開閉は少なく。

・レースのカーテンやすだれなどで日差しをカット。

・外出時は、昼間でもカーテンを閉めると効果的。

・扇風機を併用。風がカラダにあたると涼しく感じます。

暖房時の工夫

・ドア・窓の開閉は少なく。

・厚手のカーテンを使用。床まで届く長いカーテンの方が効果的。

・扇風機を併用。暖まった空気を循環させましょう。

※適宜、換気をする。

コロナの状況で家にいる時間帯が多くなってきている為、夏や冬でエアコンを使用する頻度は多くなってきていると思います。

生活にとってかかせないエアコンですが、月々の電気代で慌てないように、準備や対策をしていきましょう。

アミューズメントジャパン5月号エコミラ®が掲載されました。

エコミラ®販売代理店のJCMメイホウ株式会社が業界紙「アミューズメントジャパン5月号」に掲載されました。

お問い合わせはJCMメイホウ株式会社(TEL:03-5809-1182)

契約変更も難しくなっているいま、どうするべきか?

ガソリン・電気代も高騰。ロシア・ウクライナ情勢で懸念されるエネルギー問題

世界で脱炭素化の波で電気代高騰、コロナ禍の影響で電気代高騰、さらにこのウクライナ・ロシア情勢の緊迫化が影響してさらに電気代高騰と電気代高騰の波は一向に収まりそうにありません。

電気料金の値上げは9ヶ月連続、過去5年において最も高い料金になっています。

最近では、燃料価格の高騰を受け、新電力会社が軒並み法人向けの電気料金の引き上げを通知、北陸エリアでは数多くの企業が北陸電力に契約切り替えを求めるが、現状の供給力では対応できないとして受付を停止するといった件が話題となりました。

https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/1515876

もちろん契約先を選べない企業はコスト増に拍車がかかってしまい、最悪の事態は経営危機といった問題に直面してしまいます。

契約単価を変更できない、今後もますます電気料金が高騰する、こういった問題をクリアするためにはもはや「量」を下げるしかほかなりません。

省エネ=契約変更で単価を下げることではない。

最近の電気代高騰の影響で省エネに取り組む企業が増えてきましたが、いまに始まったことではなく、日本の企業が省エネに取り組み始めたのは、遡って東日本大震災以降になります。この地震の影響で電気の問題が露出し、省エネに取り組む企業が増えました。また、さらに電力自由化で使用者が自由に電力会社を選べるようになり、新電力会社も日本全国に600社以上と賑わいを見せたことも電気コスト削減という企業の問題として大きな出来事となりました。

ですが、こういった複数のことが重なり合ってしまい、中には省エネ=新電力契約で単価を安くと思ってしまっている方が非常に増えてしまったのも新たな問題となっています。

現在でも省エネしていますか?と声をかけると「うちは新電力で単価下げてるから大丈夫!」という方も少なくありません。本当の意味で省エネに取り組まれている企業はまだまだ残念ながら少ない状況です。こういったことが電気料金高騰への対策が遅れてしまった要因の一つではないでしょうか。

本当の省エネは「電気量を下げる」ということを再確認していただければと思います。

どうやって電気”量”を下げる?

では、どうやって電気量を下げるべきか?電気量を下げるには電気を使わないが一番手っ取り早い方法と思われがちですが、電気を使わなければ企業として運営できません。当然、無駄な電気を消すといった初歩的な部分は割愛します。

まずは、どの部分の電気量を下げるべきか確認する必要があります。

自社で使っている電気が何によって使われているのか、種類別に分けることから見てみてください。

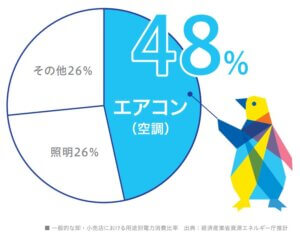

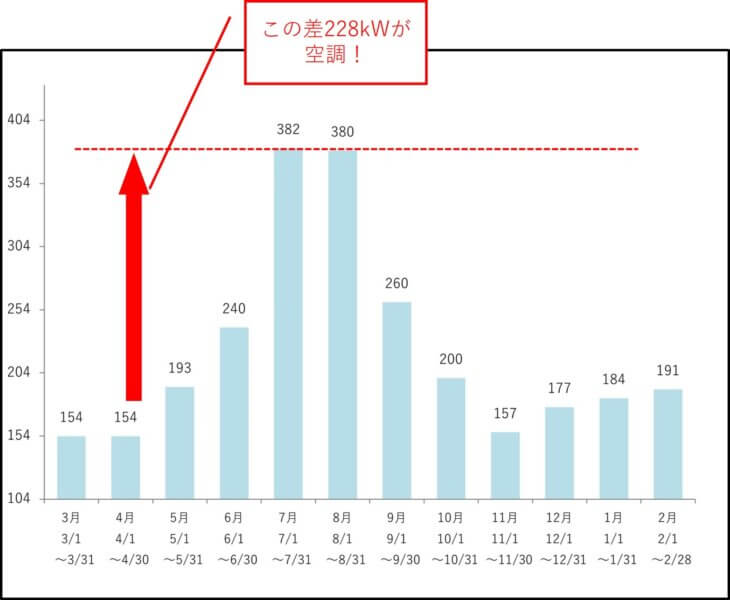

上記図は資源エネルギー庁から掲出された一般的な小売店における電力消費比率ですが、こういった図を業種別で掲出されているので、鵜呑みにしてしまう場合がありますが、実際はどうでしょう?

近年はLED化も進み、照明の比率は上記図より少なくなり、エアコン(空調)の比率が上がっています。

弊社の約5000件データから見ても一般小売店のエアコン(空調)における比率は50%を超えるなど非常に比率が高くなっています。

実際に自社でどれくらいエアコン(空調)で電力を使っているか簡単に見る方法があります。

自社の毎月の最大需要電力から空調の比率を見る方法

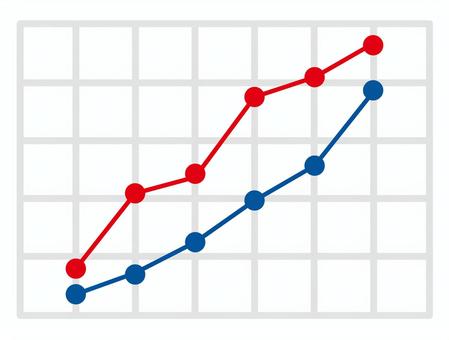

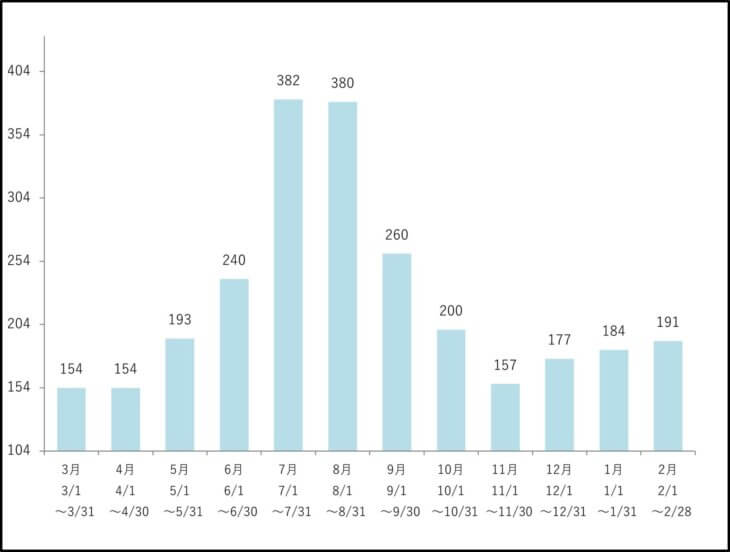

まず、自社の毎月の電気代明細12ヶ月分を用意してください。そして、最大需要電力を12ヶ月分エクセルで表にまとめグラフ化します。

すると、上記のように毎月の電力の波が見えてきます。一般小売店や季節によって動かす機械などが少ない業種では、ここからエアコン(空調)でどれくらい使用されているかが見ることができます。

上記図では年間通して最も最大需要電力が低い月は4月154kW、最も高い月は7月382kWとなっています。照明やOA機器などは年中使用しますので、1年間固定で使用する電力と考えてみると、季節によって動かす機械が無いのであれば、この差がエアコン(空調)によるものです。

よって、上記図ではその差228kWもエアコンで(空調)使用しています。その比率は59.7%にもなります。

そしてこのエアコン(空調)で使用されている228kWを30%削減するだけで大きな削減ができます。30%削減で68kWとなりますので、単価1000円としても年間で基本料金単価は816,000円も削減ができます。これに消費電力を含めると軽く年間100万円は削減できますね。

いかがでしょう?上記のように見てみると非常に大きな省エネ効果が期待できますので、ぜひ自社で確認してみてください。

どうやって30%削減するか?

一般的に言うデマンドコントローラー等の機械を使用して削減は可能ですが、弊社のエコミラ®であればエアコンを止めずに空調の30%を削減することが可能です。また、止めずに削減することは弊社で特許を取得していますので、一般的なデマンドコントローラーではこの方法はできません。

現在、日本全国の多くの企業様で運用頂いているエアコンを止めないで省エネするデマンドコントローラー「エコミラ®」。

ぜひ、この機会に見てみてください。

IPCC=「気候変動に関する政府間パネル」を公表(2022.2.28)

国連のIPCC=「気候変動に関する政府間パネル」が、8年ぶりに報告書を公表しました。食料の供給や健康が気候変動によって脅かされています。

1.人類が気候変動を引き起こしたと断定。

2.気候変動が水の供給、農業、漁業、健康、自然災害に悪影響を与えている。

3.30億人以上の人たちが気候変動に対応できない。

195の国と地域が参加し、世界中の3万4千本もの科学論文をもとに各国の代表が議論して1行1行承認していく信頼性がとても高い報告書になっています。

将来の影響について

世界各国は、産業革命前に比べ気温上昇を1.5℃までに抑えることを目指しています。1.5℃がもし、2℃(0.5℃上昇)になると、いろんな被害が大きくなると言われています。日本においては、以下のような被害が予想されています。

・洪水被害が2倍になる。

・土砂災害が頻度も規模も増加する。

・1日200ミリ以上の大雨が1.5倍以上に。

・絶滅の危機に瀕する動植物の種類が急増。

・蚊を介してうつるテング熱は、数十億人にのぼる。

環境省の2100年未来の天気予報は、1.5℃以下を達成できなかった時に起こり得る気候変動を以下のような動画で警告しています。

https://youtu.be/Q0imhxZ51Ak

どんな対策があるのか?

対策として、暑くなったときの適応対策が重要と言われています。

・高温に強い農作物の品種改良

・防災力の強化

日本でも2050年脱炭素社会に向けて対策を加速することが急務となっており、私たちも、「脱炭素は空調の省エネから」をモットーに脱炭素に向けて、進めてまいります。

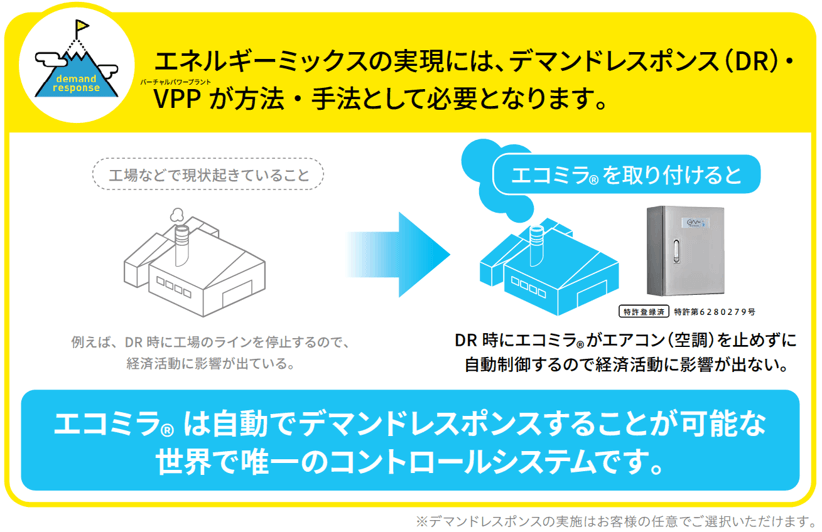

エコミラは、空調のDR(デマンドレスポンス)ができます

日本の省エネは多くの企業も既に取り組んでおり、これ以上どうすればいいのか?という状態になっています。もはや乾いたぞうきんをさらに絞る状態ですが、技術はどんどん進み、今まで以上の省エネ効果を実現できる機器も多数出てきています。

弊社の空調省エネ機器「エコミラ®」であれば、夏場や冬場のエアコンを止めずに今まで以上の省エネ効果を発揮することができます。

さらに、日本の電力状況にとってもデマンドレスポンス対応特許を有している機器ですので、普段の省エネをしながら、日本の電力がひっ迫時には貢献もできます。

今後、デマンドレスポンスはさらにその必要性を見込まれる仕組みとなると思いますので、今のうちにぜひ採用を検討してみてください。

下記リンクより「デマンドレスポンスとは」「日本の電力状況」が確認できますので、ぜひご覧ください。

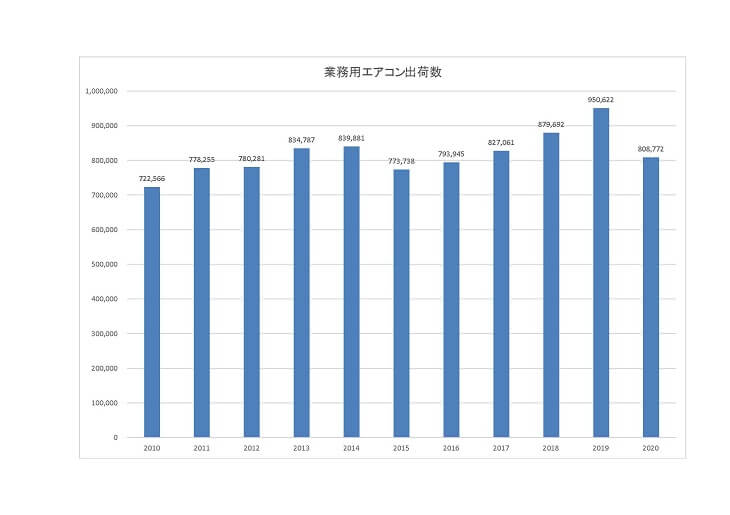

業務用エアコン(パッケージエアコン)市場について

エコミラが設置できる業務用エアコン(パッケージエアコン)ですが、毎年どれぐらい出荷されているのでしょうか。

日本冷凍空調工業会のホームページを参考にしながら資料作成しました。

以下グラフは2010年から2020年までの業務用エアコン出荷推移です。

出典:一般社団法人 日本冷凍空調工業会

出典:一般社団法人 日本冷凍空調工業会

毎年平均約77万台出荷され、さまざまな施設に設置されます。

ルームエアコンのも多いですが、1つ1つのエネルギー消費量は業務用エアコンが大きくなります。

脱炭素化に向けて経済産業省を中心に、エアコン省エネ目標を引き上げたり、省エネ法が見直されたりしております。

今後の空調エネルギー

エアコンは人の数だけ必要になってき、日本では人口が減ってきていいますが、世界的には人口増加が予測され、それに応じてエアコンも増えていきます。

欠かせないインフラとなっているエアコンが増えると、エネルギー需給もひっ迫され、消費量を減らす必要性が高まってきます。

エコミラでは業務用エアコン(パッケージエアコン)に対して制御し、エアコンを止めることなくエネルギー消費量を下げます。

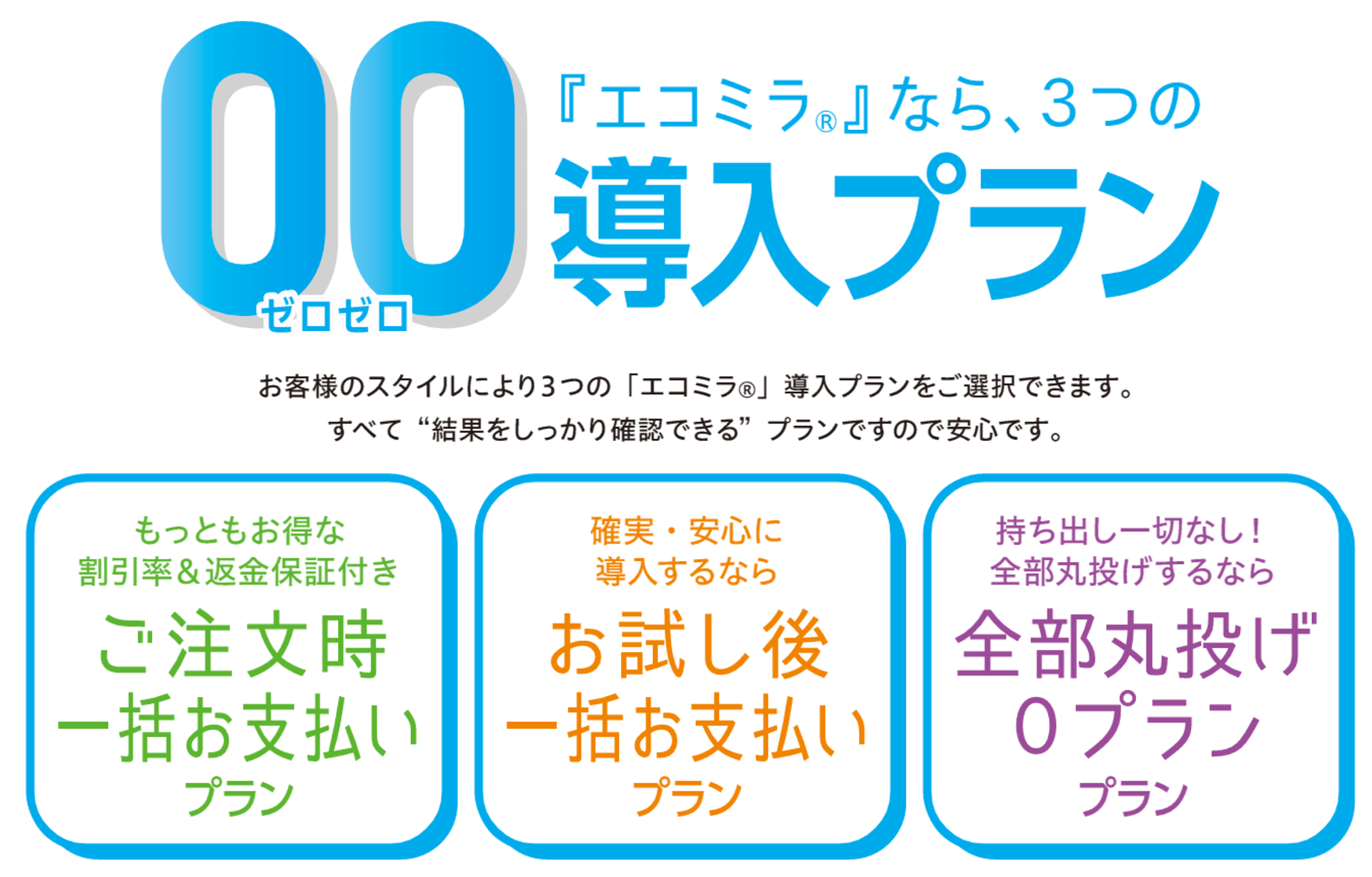

エコミラ®選べる3つの省エネプラン詳細

エコミラ®のご購入は、選べる3つのプランをご用意しております。

エコミラ®を初回購入されるユーザー様は「お試し後一括プラン」が圧倒的に多く、2施設目以降の横展開時には「ご注文時一括プラン」でお安く購入されることをおすすめします!

お試し”前”とお試し”後”のお値段差は約10%!もちろんお試し前(ご注文時一括プラン)でご購入されるのが一番お得に導入できます。

① お試し”前”一括プラン(ご注文時一括)「返金保証付き」

お試し”前”に機器代金を一括でお支払い頂くプラン

お試し”前”に機器代金を一括でお支払い頂くプラン

もっともお値段がお安く導入でき、返金保証がついているので試験も実施でき、安心してお求めいただけます。

【割引率】:お試し”前”とお試し”後”のお値段差約10%

【お支払いタイミング】:機器代金のご入金確認後、機器製作及び工事となります。(社会情勢により機器製作から工事完了まで期間を要する場合がありますので、都度、営業担当までご確認ください。)

【返金保証】:設置後のピーク時期を過ぎるまで試験を実施し、試算表で示したパターン①以下になってしまった場合、返金保証対象となります。返金保証パターン①以下の場合、パターン①を基準として未達成率50%以上の場合は全額返金、50%以内の場合は実際の削減最大電力(kW)の差%割合を機器代金に当てはめてご返金いたします。

- 例1)パターン①100kW削減、実際は40kW削減であった場合→未達成率50%以上の為、全額返金

- 例2)パターン①100kW削減、実際は90kW削減であった場合→未達成率((100kW-90kW)÷100kW=未達成率10%)機器代金の10%を返金。

【対象機器】:「エコミラType-DC」「エコミラType-Manual」「エコミラAIRシステム」「エコミラAIR mini」

② お試し”後”一括プラン(設置後一括)

お試し”後”に実績をしっかり確認頂いてからお支払い頂くプラン

お試し”後”に実績をしっかり確認頂いてからお支払い頂くプラン

初回購入時は殆どのお客様がこのプランを選択するスタンダードプラン。削減実績をしっかり確認してからご契約となるので安心です。

【試験設置】:エコミラの削減効果が目で確認できる月を経過するまで試験します。(ほとんどが夏・冬ピーク時を過ぎるまでの期間)

【評価試験詳細】:試算表で提示したパターン①~③までの削減効果が達成された場合、機器のご購入となります。パターン①以下の場合は、機器の撤去を行い、原状回復を行います。

【お支払いタイミング】:効果判断日の当月末日、但し効果判断日が20日以降の場合は効果判断日の翌月末日となります。

【対象機器】:「エコミラType-DC」「エコミラType-Manual」「エコミラAIRシステム」「エコミラAIR mini」

③ 全部丸投げ0(ゼロ)プラン(リースプラン)

持ち出し一切無しの全部丸投げリースプラン

持ち出し一切無しの全部丸投げリースプラン

初期投資一切不要のリースプラン、削減金額の70%~80%を毎月お支払い頂き、機器代金に達したら以降は無償譲渡する安心プランです。

【試験設置】:最大需要電力(kW)ピーク時まで試験を実施、削減電力の測定を行い、実績値に伴い毎月のお支払い金額を算定します。もちろん、試算表のパターン①~③に当てはまらなかった場合は機器の撤去及び原状回復工事を行います。

【お支払いタイミング】:試験終了後より開始、削減実績より決定された毎月のお支払い金額(固定)をお支払い頂きます。機器代金満了後は無償にて譲渡致します。

【対象機器】:「エコミラType-DC」「エコミラAIRシステム」「エコミラAIR mini」

選べる3つのプランまとめ

ポイントはどのプランでも必ず試験を実施しますので、削減効果が出ない物を購入するといった不安はありません。

ポイントはどのプランでも必ず試験を実施しますので、削減効果が出ない物を購入するといった不安はありません。

効果がしっかり出る安心を得ることができます。その中で、お客様の合った購入プランをご選択ください。

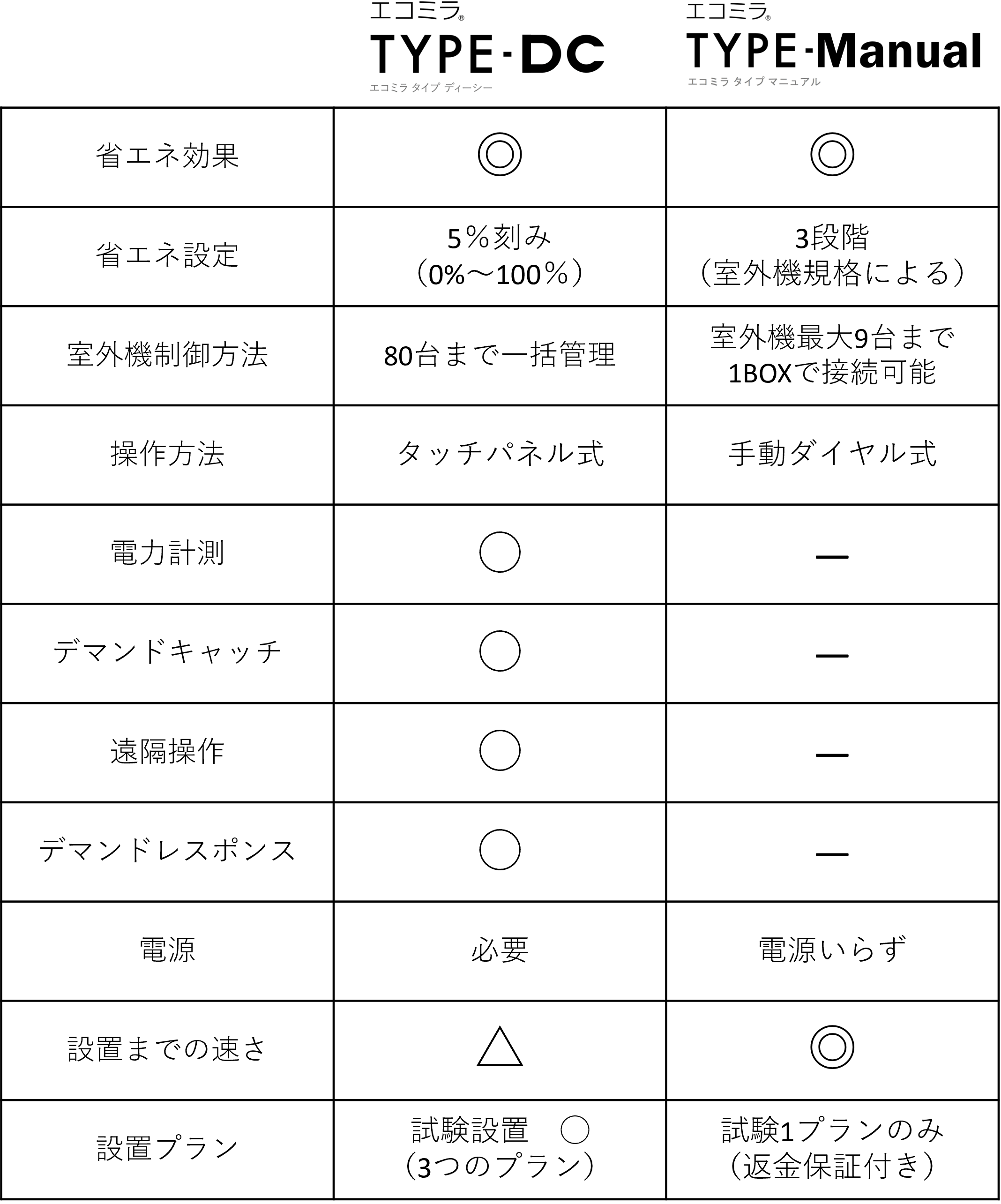

エコミラ®Type- Manual(マニュアル)

2022年2月よりエコミラ®をもっと手軽に、もっと簡単に、のご要望にお応えして「エコミラ®Ttpe-Manual(マニュアル)」を発売開始する運びとなりました。

エコミラ®Type-DCをもっと手軽に、それがエコミラ®Type-Manualです。

エコミラ®Type-DCとの違い

エコミラ®Type-DCの基本的な機能「エアコンを止めずに省エネ」はそのままに。デマンドレスポンスや遠隔操作などの機能は省き、省エネに特化した製品となっております。

*1 電力計測・・・電力会社立ち合いの下、エコミラ®と電力計を接続し、常時電力計測を行います。計測した電力値は主にデマンドレスポンスやデマンドキャッチに使用します。

*2 デマンドキャッチ・・・予め設定した電力値に到達してしまう場合にエコミラ®が自動で設定した電力を超えないように空調制御を行います。

*3 遠隔操作・・・もしもの時やデマンドレスポンス発動時など遠隔操作機能で各対応を行います。

省エネをもっと手軽にしたいを実現したのが「エコミラ®Type-Manual(マニュアル)」、ぜひその他のエコミラ®シリーズと併せてご覧ください。

デススパイラル Death Spiral(負の連鎖)

欧米諸国を中心に、太陽光発電などの大量導入によって送配電事業の費用回収漏れが構造的に連鎖していくことが指摘されています。 太陽光や蓄電池による自家消費により設備計画策定時や電気料金設定時よりも系統電力の伸びが鈍化 減少すると、電力会社にとって自家消費などによる直接的な収益悪化に加えて下記のような①~⑤を繰り返してしまう負の連鎖が起こってしまいます。

① 系統電力需要の減少

② 系統利用率の悪化

③ 託送料金の引き上げ

④ 電気料金の上昇

⑤ さらなる自家消費の拡大

特に米国などではネットメータリング制度のもとで太陽光発電などの導入が進んだのですが、近年では顧客負担の不公平性(太陽光所有者は相殺分の託送費用は払わないため、結果的に太陽光発電所有者以外に託送コストがしわ寄せされる)の問題もあり、太陽光発電所有者への新しい負担などネットメータリングの見直しの動きも始まっています。

ネットメータリング制度 Net Metering

自家消費を目的とする小型分散型電源の導入促進のために海外の一部の国·地域で導入されています。電気の売買を差し引き、 繰り越しなども行って、小売料金を計算する制度のことを指します。アメリカなどではこの制度の導入が家庭用太陽光発電など小型分散型電源の普及に大きな役割を果たしました。

この制度では、自宅の屋根に設置した太陽光発電などからの余剰分を系統側に供給(逆潮流) する場合、供給した分だけ電力メーターを戻すことができ、事実上、電力会社の売電価格と買電価格(余剰電力を購入する価格)が同じとなり、売りが多ければ翌月に繰り越して小売料金を削減することもできます。

この結果、ネットメータリングは、電気料金に上乗せされている送配電網の維持費やバックアップ費用(託送料金)などの固定費負担を逃れていることになります。さらに、電力会社は販売電力量の減少で回収できなくなった固定費を、託送料金などの値上げで回収することになり、その負担がまた太陽光発電を設置していない需要家の電気料金へ転嫁されるといった問題点があります。

発電逼迫時のみ節電できることが大事

様々な設備をコストをかけて設置し、電気を生み、蓄電し、自家消費することも一つの手段ですが、今あるインフラを利用しながら、託送料金をみんなで少しずつ負担しながら、最大需要電力を減少させることが、まず最初に取り組むべきことだと思います。なぜなら設備投資できない人たちの負担が益々重くなるからです。他国の失敗に日本は学ぶべきだと思います。