元気あふれる!原田物産株式会社 大阪営業所

エコミラ®販売代理店に原田物産株式会社 大阪営業所が追加されました!

元気あふれる営業チームでチームワークも抜群です!お客様の悩みは真摯にチーム一丸となって解決してくれるまとまりのある営業チームです。

関西近郊の法人の電気代削減は原田物産株式会社 大阪営業所にお任せください。

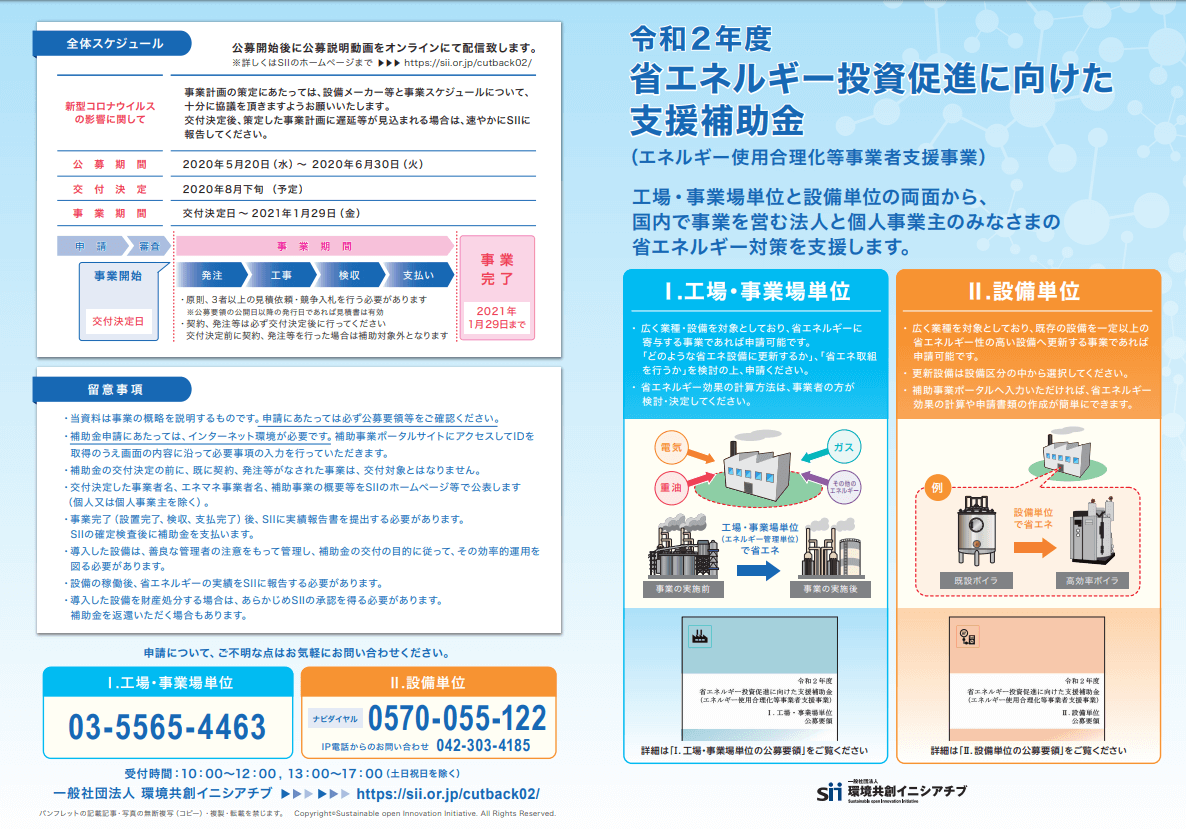

令和2年度 エネルギー使用合理化等事業者支援事業

令和2年度の補助金の公募情報が公開されました。令和2年度「省エネルギー投資促進に向けた支援補助金(エネルギー使用合理化等事業者支援事業)」の概要は、以下のパンフレットをご確認ください。エコミラは、補助金対象の制御機器として登録済みです。補助金に対する質問等ございましたら、お問合せフォームよりお問い合わせください。

上図をクリックするとPDFをダウンロードできます。

緊急事態宣言解除後はどうなる?企業は何をするべき?

緊急事態宣言が解除されたらどうする?どうなる?経済回復する?などと様々な声が聞こえてきますが、どうなるのか誰も未来は見えてはいません。もちろん回復することに越したことは無いですし、祈りますが、最悪のことも考え見据えて動く必要があります。そんな中で企業はこの緊急事態宣言が解除されたらどうするべきか?なにをするべきでしょうか。

この程度ならV字回復する、はたまた皆さんが感じているように経済の回復には時間がかかるとも思います。でもそれは憶測でしかありません。

もちろん、緊急事態宣言解除後、自粛要請解除後でしたら経済活動の再開ができ、一斉に動き始めることでしょう。企業は売上を戻す、長らく会うことができなかった顧客の挨拶回り、これからの時代に合った戦略の組み直し、などやることが山積みの状態で、この停止していた時間を取り戻すべく急速に動き始めると思います。

ですが、すぐに回復しない場合、どうしますか。

また、順調に回復したとしても今までの利益構造のままでいいのでしょうか。

どのような状態になってもいいように、その前にやっておくべきこと、同時にやるべきこと、とは何かを考える必要があります。

企業が利益を出すのは「売上をあげるか」「経費を下げるか」の二択しかない

多くの企業は緊急事態宣言解除後、売上を戻そうと全力で取り組まれることと思います。もちろんそれは大きな課題であり、とても重要です。ですが、企業存続のためには売上を増やすことはもちろん、経費削減も同時進行で取り組まなければいけません。

今までの利益構造のまま進むのは危険です。

経費削減は、例えば営業利益率20%の会社が経費を10%削減すると営業利益は売上を40%増加させる効果と同じであることをご存知でしょうか。経費削減は売上増加と同じウェイトをかけて日頃からしっかりと行うことが会社経営にとって重要です。今回はこのような事態に全世界が陥っています。焦る気持ちもわかります。ですが今まで通りの利益構造は望めないと考えるべきです。だからこそ今までの利益構造を改善させるべく、同時に行う必要があります。

30万円の経費削減が750万円の売上増に!?

なかなか信じがたいことかもしれませんが、知っている人は知っています。例えば、年商1億円、営業利益率4%の中小企業において、年間の経費削減が30万円削減できたとすると、30万円÷4%=750万円となり、売上高を750万円増やすのと同じ効果があります。

すなわち、経費を削減する=利益改善に直結します。

今までの利益体制を改善するべく、やらないと損します。

すぐできる、具体的な経費削減方法

経費削減は大きなものから細かいものまで様々あります。社内システムの見直し、アウトソーシングの活用、消耗品発注の仕組み見直し、上げたらきりが無い数の経費削減項目が出てくると思います。

緊急事態宣言解除後、自粛解除後は売上回復などやるべきことが山ほどありますので、すぐできる経費削減項目から手を付けるのが効率的だと思います。

では、すぐできる経費削減とは?

電気代の削減が一番簡単で早い!

電気代の削減は誰も傷めずにすぐできる一番簡単で早い経費削減項目です。

どうしても人件費削減など一時的にでも大きく効果が出そうな項目から経費削減を取り組むことが多いと思いますが、リスクも伴います。その逆で電気代の削減は誰も傷めずにリスクも無く、削減効果も比較的大きくしかもずっと継続して効果を出し続けられます。

業種によっては電気代の経費比率は5%など小さく見えてしまう業態もありますが、年間数百万円の削減ができれば事業継続10年で数千万円と莫大な金額になります。しかもそれは止まることはありません。人件費などは売上衰退に直結してしまうリスク等を考えると一目瞭然ですね。

具体的な電気代の削減方法は以下の通りです。

そもそもの電気代単価を見直す

新電力契約はいまやスタンダードとなっていますが、毎年の見直しをしっかりされている企業は少ないのが現状です。しっかりと見直して一番の目的は”安い”単価の新電力で契約するのをおすすめします。

新電力会社も日本で600社以上ありますので、全部の相見積もりを取得するのが大変です。その場合は、弊社含め多くの新電力会社から一括で見積を取得できる企業がありますので、活用してみてください。

弊社であれば全国138社から見積もりを取得して一番安い新電力会社をご提案します。

照明設備の見直し

導入しやすい対策としては、LEDの導入など照明設備の見直しがあります。そもそも日本は世界的にみても照度基準がかなり明るく、それに慣れ過ぎている傾向があります。

照明を間引いたり、空室や不要な場所でこまめに消灯することなどはすぐに導入できるでしょう。

また、従業員のモチベーションを上げつつ省エネするならば、暗くなったと感じさせないためにオフィスをカフェなど落ち着いた雰囲気に壁紙だけでも変えるのがお勧めです。最近のカフェなどは照度も低く、おしゃれ感を演出しており、その中で仕事をされる方も多いですよね。非常に落ち着いて仕事ができるので人気があります。そういった空間演出と同時に省エネする工夫が必要です。

エアコン(空調)の省エネ

エアコン(空調)の省エネが最も効果的です。施設・業態にもよりますが、電力の約半分以上はエアコン(空調)です。そのエアコン(空調)の電力を削減することが一番の経費削減ポイントとなりますが、最も難しい部分になり諦めてしまう方が多いです。

というのは、エアコン(空調)は必要不可欠なものだからです。最大の無理=エアコンを使わないと、無理しない=エアコンを使うというのが隣り合わせなので、中間の無理をせず削減をするというポイントが非常に狭いのです。

よく各都道府県の公共施設(市役所等)では夏場のエアコン(空調)の設定温度を28度に設定する、など実施しておりますが、これは無理をしている省エネの象徴です。人間の快適に過ごせる温度環境を無視して実施し、逆に生産性を落としてしまっています。すなわち売上低下と同じ意味になりますので、仮に省エネでの経費削減ができても売り上げがそれ以上に落ちてしまっている悪循環に陥ってしまっては意味がありません。

また、代表的なエアコン(空調)の省エネ機器としてデマンドコントローラーがありますが、多くのデマンドコントローラーも無理をしてしまっています。

一見、自動化で良さそうに見えますが、ほとんどのデマンドコントローラーは設定電力値に達すると無理矢理エアコン(空調)の熱交換を停止します。すなわちOFFするのと同じです。これにより、夏場で暑い中、電力値が達したからといって停止し、中にいる人は暑くなってしまいます。無理していますね。

弊社ではそんな無理をしない省エネの狭いポイントを狙って、エアコンを止めずに省エネする方式を開発しました。(特許取得済み)弊社のエコミラなら無理をしない省エネを実現できます。

まとめ

緊急事態宣言解除、休業要請解除、など動きだしたら一斉に今までの売上を取り戻そうと動きだすことと思います。売上を戻すことが一番の課題ではありますが、利益を拡大させるために今までの利益構造を見直す必要もあります。また、今まで通りの利益構造は望めないと考えるべきです。だからこそ今までの利益構造を改善させるべく、売上を増やすことはもちろん、経費削減も同時進行で取り組まなければいけません。

ぜひ見直してみてください。

コロナショックで見直される経費

このコラムを作成した5/11現在、米国の4月失業率が発表されましたが、失業率は前月の3倍余りとなる14.7%という、過去10年間の景気拡大で増加した分をほぼ帳消しにした、多くの米国民にとって壊滅的な統計となってしまいました。

日本も他人事ではなく、現段階では4月の完全失業率等の発表はされていませんが、長引けばその数40万人とも20万人とも言われています。

5/12 追記)地域ごとに徐々に緊急事態宣言は解除される見通しとのことですが、完全な経済回復はまだまだ数ヶ月先のことと思われます。

コロナショックで経費削減を余儀なくされている企業がほとんどです。確かに人件費が一番ウエイトを占めていますので経費削減という部分では非常に早く、効果も大きいです。ですが、本当に最初から手を付けていいのでしょうか。

”人材”と”人財”

人材と人財、よく目にする言葉ですが、この意味をしっかりと理解されている人は少ないかと思います。企業もしかりです。

本来では以下の意味と違いがあります。

「人材」…才能があり、役に立つ人。有能な人物。人才。

人材とは、そもそも会社にとって必要な存在であることがわかります。また、「材」には「才能」という意味もあり、人材の意味にも反映されています。実務を適切に処理できる実力がある人を表しているのです。英語では「Human resource」と表記されます。(MSーJapanより抜粋)

「人財」…人財とは、人は会社の経営資源である財産であるという意味を持つ言葉です。会社にとって利益を生み出す存在であること、また、会社がその人に投資した場合に発生する利益まで含めていると考えられています。英語に訳すと「Human capital」という言葉であり、お金の意味合いが強いです。現在では、人は会社にとって宝(財宝)であるという意味を込めて人財という書き方をあえて使う経営者もいます。(MSーJapanより抜粋)

どちらも会社にとって大切な人であることを表しています。ですが、人材という表記は、材が「材料」という意味にも見えるので、人は会社に取って材料のように使い捨ての存在という間違った意味合いで使われる場合があります。その為、人材よりも人財という書き方に価値があると思われることが多いです。

人材と間違った感覚ですと、経費削減も人件費から着手したほうが効果が大きく、一時的に資金的に余裕ができて決算内容もよくなる、削減という意味では手っ取り早いという考えにも至ってしまいます。

人の問題は一筋縄ではない

では、経費削減をするために人件費から削ってしまうことは本当に効果が大きく、削減という意味では手っ取り早いのでしょうか?

答えは=NOです。

このご時世、人件費を削るという選択肢には様々な大きなリスクが待ち構えています。一筋縄ではいきません。

たしかに人件費の削減を行えば、利益も上がります。効果が大きく見えます。ですが、それは一時だけであり、社員の給料を下げてしまうと、長期的に見て会社の業績を下げることになります。

今は緊急だから一時的に、と思うのも同じです。一度手を付けてしまったら同じことです。

当然、優秀な社員の離職率も高くなり、そのうち集まりづらくもなってしまいいます。いいことはありません。

経費削減はどこから?

では経費削減はどこからするべきでしょうか。

効果が大きく、簡単なのは固定費と思っている経費の見直しが一番です。そこで一番簡単に落とせるのは「電気代」です。一見、電気代は固定費と捉えがちで、さらにもう落とし切ったからこれ以上は無理、と捉えている方も少なくありません。

また、電気代を落とすのは怖い、落とせたとしても無理して落とす機械ばかりだから影響が出る、などといったことも思われると思います。ですが、年々技術の進化、仕組みの進化などで今や単価も落とせ、無理しない形で機械で安心して落とすことができます。

電気代の削減だけで年間200万円、1000万円も削減できた企業もあります。

ムダな電気代から落とす!

恐らくこのコラムを読まれている方は経費削減を常に意識されていて、電気代の削減にも積極的に取り組まれていることと思いますが、ダメでもともとと思って改めて見直してみませんか?

電気代を落とすには2通りあります。

「単価を下げる」

「電力量を下げる」

弊社なら”2ステップ電気代削減法”という2段階で電気代を下げる方式を取っています。まずは、138社の新電力会社から最も安い電力単価を掲示する会社をご提案します。そして、2ステップ目で「エコミラ®」という、大体の施設で電気代の半分以上を占める”空調(エアコン)”の電気代を下げて電気量を削減します。特許技術を取得しているので、エアコンを止めずに削減が可能です。

まとめ

コロナショックで訪れている経済危機、収入が無い状況、先行きが不透明な状況、様々な状況が交錯している今、企業は生き残るために経費の削減を余儀なくされていることと思います。一番注目されてしまう人件費、下げてしまえば長期的に見て逆に会社の業績を下げることになります。一時的にとしても今後に影響します。

逆に電気代を下げることは非常に簡単です。技術や仕組みが進化している今、もううちの会社はやってるからこれ以上無理と思ってもさらに削減できる可能性が大きくあります。

人件費に着手してしまい、後戻りできなくなる前に簡単にできることから改めてもう一度見直してみてください。

VPP(仮想発電所)の経済的メリット

今までのDERは、普及の段階で太陽光発電等を設置することで電気基本料金の削減や、生んだ電気の売電等で、個別ユーザーへの経済的メリットをもたらしてきました。VPPとは、アグリケーターと呼ばれる仲介者を介して複数のDER(分散型エネルギー資源)を集め、あたかも一つの発電所と同じような機能を提供することで、参画ユーザーに経済的メリットをもたらす考え方です。

アグリケーターとは?

アグリケーターは、電気の供給量が不足すれば、参画ユーザーが所有する電気機器(エアコン等)を抑制したり、逆に電気が余れば電気機器を動かして電気を消費して、蓄電池に電気をためたりします。これらは全て、アグリケーターからの指令で行われます。このような機能を持つVPPは、太陽光発電などを出力抑制せずに使い切るための仕組みとしても有効です。

自然変動電源(VRE)の弊害

太陽光や風力発電などの自然変動電源(VRE)の拡大は、出力の変動が大きく、電気の安定供給の大きな障害になりえます。しかし余剰電力を時間帯によって蓄電池にためたり、系統側へ出力する使い方が可能であれば、送配電事業者の指令に従って調整力として使うこともできます。2016年から始まったVPPの実証事業には、大手電力会社や新電力の会社、そのほかの電気事業者も研究・検討をしていて、エコミラも、空調の制御をデマンドレスポンス対応にしているので、現在様々な分野の企業から注目をされています。

以上でVPPの説明を終わります。何かご質問等ございましたら、ホームページのお問合せよりお問い合わせください。

下記、おさらいのためリンクを張っておきます。

「日本一わかりやすいVPP ② 分散型エネルギー資源とは?」

DR(デマンドレスポンス)とは?

DR(デマンドレスポンス)とは、ユーザーが使う電力に対して、発電所が発電する電力にゆとりがなくなったとき、ユーザーの電気の利用を削減して、発電する電力にゆとりを持たせることで、電力の安定供給に貢献する仕組みです。前回お伝えしたDER(分散型エネルギー資源)を電力システムの運用に活用する仕組みとして、日本や海外で実施されている。

日本の取り組み

日本では、2014年からDRの制度づくりが進められました。DRには大きく2つのやり方があります。

1.時間帯を決めた電力量(kWh)の取引。

2.送配電業者による調整力調達で扱われる容量(kW)の取引。

これらの取引をするためには、いくつかの制度の整備が必要です。

1.削減した電気をどう測定するのか(ベースラインの策定)

2.どのような形で通常の電気と合わせて市場で取引するのか(同時同量制度との整合)

3.参加するユーザー(産業用・業務用・家庭用)をどのように集めるのか(ユーザーへの周知)

現状のデマンドレスポンスについて

2015年にはそれらの規定したネガワット取引に関するガイドラインが制定されました。2017年からは、送配電事業者が電力システム運用のために開始した調整力公募の中でDRの応札・契約が可能となり、全国で500万kW以上の契約が成立しました。そして2018年には、電力各社の管内でDRによる調整が実際に発動されました。このように、着々と日本ではDRは進められ、実際に発動もされています。

次回は、やっと最終回です。もう少しお付き合いください。

参考に以下の説明もご覧ください。

日本一わかりやすいVPP ③ 分散型エネルギー資源の可能性とは?

分散型エネルギー資源(DER)については、前回ご説明した通り、大きくは以下の5つがあげられます。

1.自家発電機

2.太陽光発電

3.蓄電池

4.電気自動車の蓄電池

5.デマンドレスポンスによるピークカット

DERの問題点

現状では、導入コストが高く動作に不安定なところもありますが、将来的には普及の拡大でコストが大幅に下がり、運用の確実性・効率性も向上するといわれています。国内では、太陽光や蓄電池は、まだまだコスト高が、目立ちますが、海外の一部の地域では、ガスコージェネレーションシステムのような小型の自家発電も、競争力が増し、経済性が向上してきています。

蓄電池技術に関して

蓄電池技術に関しては、リチウム電池のように一定のコスト低下が進んできました。しかし国内において電力システムで同じ調整力を生むことができる揚水発電(大型ダムのように、巨大な貯水池を上下に作って、水の位置エネルギーを活用して水力発電する)に比べるとコスト高です。またDERによる調整力調達への参加や需給調整市場への入札も、十分な経済性を持つためには、DERの設置コストをできる限り低コスト化していくことが重要です。

DERの可能性

DERの活用においては、その可能性の大きさとともに、実現への不確実性も考慮しなければなりません。しかしデジタル技術は日々進化を遂げており、技術革新の成果を電力分野へ取り込むこと常に考えておかなければならない。

エコミラは、DERの問題点を解決する提案ができます。

エコミラは、DERの問題点を解決することができる唯一の空調制御装置です。問題である設置コストをエコミラの制御機能で省エネし、その省エネしたコスト削減で設備投資を回収することができます。エコミラはデマンドレスポンスができる唯一の空調制御装置です。

次回は、そのデマンドレスポンスについて以下でご説明します。

参考に以下の説明もご覧ください。

分散型エネルギー資源とは?

分散型エネルギー資源(DER=Distributed Energy Resource)とは何か?

いろんな所に置かれた分散化された電源のことです。大きく分けて5つあります。

1.自家発電機

2.太陽光発電

3.蓄電池

4.電気自動車の蓄電池

5.デマンドレスポンスによるピークカット

これらは、需要側(ユーザー側)に設置されることが多いので、需要側電源(DSR=Demand Side Resources)とも呼ばれています。

大型発電所と分散型エネルギー資源の違い

19世紀後半に生まれた電力技術の特徴をあげると以下の4つで、大規模な発電システムを使用して、ユーザーの消費量に合わせて発電していました。

1.集権型制御システム

2.発電所の大型化

3.送電線ネットワークの大規模化

4.配電線の自動化

しかしながら21世紀に入り、新しい要素技術や情報通信技術の登場によって、今までとは全く違った、新たな仕組みが現れました。それが分散型エネルギー資源を活用した、電力システムです。今までとは逆に、ユーザー側の電源を活用して、需給バランスをとっていく方法です。ユーザー側にあるエネルギー資源の活用にあたっては、先進の情報通信や、データー利用といったデジタル技術の利用が欠かせないため、分散型エネルギー資源自体を電力デジタル技術の一つとして捉えることもできます。

わが国の取り組み

わが国のエネルギー政策としてこれらの活動は、エネルギー・リソース・アグリケーション・ビジネス(ERAB)と呼ばれています。2016年には資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部を事務局として「ERAB検討会」が設置され、重点政策として制度や、VPP(仮想発電所)実証事業が進められています。機器や、制御システム間でデーターを安全にやり取りする情報セキュリティも重視されていて、制度とデジタル技術が一体のものとして検討されています。

次回は、

日本一わかりやすいVPP 概要

VPPを理解するには、少し予備知識が必要です。このコラムを読んでいただいた方にお役にたてれば幸いです。ここでは、ありきたりなVPPの説明ではなく、もう少し深堀りして、わかりやすく以下の順番で説明します。

① 概要

② 分散型エネルギー資源とは?

③ 分散型エネルギー資源の可能性とは?

④ デマンドレスポンスとは?

⑤ VPPとは?

今回は、概要を説明します。

VPP(仮想発電所)とは、あたかも発電所が需要家(ユーザー)が使う電力量に合わせて発電するかのように、ユーザーが発電所の発電量に合わせて電力を調整することです。

なぜVPPができるようになったのか

なぜ、VPPができるようになったかというと、ユーザー側で使われるものであった蓄電池や電気自動車をはじめとする電気機器を資源に変えることができるようになったからです。それらの資源を分散型エネルギー資源といいます。需給ひっ迫時(発電量が消費電力に対して、余裕がなくなった時)にユーザーの使用を抑えて需給バランスを安定させるデマンドレスポンス(DR)は、2017年度からすでに制度として調整力の仕組みの一つに組み込まれ、2018年1月には実際に発動され、停電を未然に防ぐことができました。

デジタル技術の進化

このようにデジタル技術や、通信技術の発達により、エネルギーシステムそのものに大きな革新をもたらし、ビジネスとしても有望であると考えられ、その動向に注目が集まっています。

次回は、