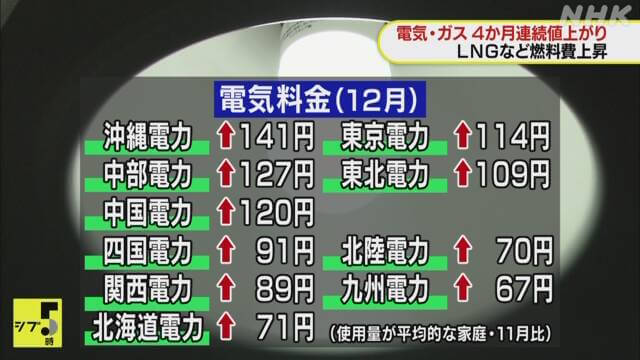

世界各地で電力価格が高騰!日本も!

早いものでもう2021年12月となりますが、今年2021年9月から電力業界では世界的な燃料と電力価格の高騰で揺れ動いています。液化天然ガス(LNG)や石炭といった火力発電の燃料価格が上昇。その結果、欧州や中国といった各国で電力需給がひっ迫、電力の価格も高騰しています。

日本も他人事ではなく、9月末に1社の電力小売事業者が民事再生法の適用を申請しました。原因は昨年末から今年頭にかけてのJEPXの卸売価格高騰により、調達コストが増加したことも大きく影響したと見られます。

その影響が消費者である我々や企業にどう影響するか、2016年以降どんどん上昇を続ける電気代の今後はどうなるのか、今のうちにできることは何か、をここではお話しします。

なぜ世界各地で電力価格が高騰したのか?

新聞でも連日報道されているように、一般炭の価格がここ1年上昇傾向にあります。日本の調達量の約6割を占めるとされる豪州の一般炭の価格は前年同期比で3倍以上にも高騰しています。

脱炭素の潮流が影響

中国をはじめとするアジア諸国でもLNGの需要が急激に拡大しています。石炭よりもLNGは価格が安く、かつ二酸化炭素(Co2)の排出量が少ないため、中国をはじめ韓国なども調達を増やしており、約1カ月で価格が3割も上昇するという事態になっています。また、このLNGの貯蔵に問題があり、他の国では調達したLNGをガス田に貯蔵できますが、ガス田がほぼ存在しない日本はLNG貯蔵の適した場所があまりないため、貯蔵タンクに貯蔵しています。しかし、LNGはタンク内で気化しますので、長期間貯蔵できません。そのため、需要を見誤って価格が高騰しているLNGを仕入れ過ぎた場合、損失は相当なものになります。損失を恐れ、電力会社がLNGの調達量を控えると、燃料不足となる可能性もあります。実際に2020年末~2021年初頭(冬季)に日本では、LNG不足と寒波などが重なり電力需給が逼迫しました。その結果、電力卸電力市場(JEPX)の価格も高騰し、電力会社各社ではデマンドレスポンス信号も今まででは考えられないくらいの頻度で発令されました。

そのほか、欧州でも脱炭素の潮流からLNGの価格が高騰し、電力の卸売価格が高騰しています。

中国では電力不足により供給が停止。

中国では9月末に電力不足が発生し、全国の3分の2のエリアで電力の供給を制限したとの報道があります。電力不足の要因は当局が環境対策として石炭を使用する火力発電所の発電抑制をしたことです。これにより、さまざまな部品工場が操業を停止し、日系企業にも影響が出始めているといいます。

さらに、北京市と上海市の一部地域では計画停電が始まりました。一番の原因は電力不足のようで、現地企業の景況感が悪化しているとの報道がありました。「世界の工場、中国」と言われているほどですので、今後世界にどのような影響があるのか注視する必要がありそうです。

日本の電気代上昇はこの先も続く!

世界各地でのその波は直接的に日本にも影響しており、さらに日本が抱える原子力発電所の再稼働問題など解決できていない問題が多く、今後も火力発電の依存度は高いままと思われますので、資源価格の上昇が直接的影響を与えることと思われます。

また、現在では多くの電力小売事業者において、今までのような単価を下げる新電力契約が困難な状況に陥っています。さらに現在、大幅割引を適用している企業などへは割引率の改定なども通達されており、じわじわと電力単価の高騰の波が押し寄せています。2022年度もさらに電力価格高騰は免れないでしょう。

今のうちに企業は対策を!

コロナ禍がまだまだ続く中で様々なコストカットを企業も進めてきている中、電気代の高騰はさらに経営を圧迫する材料となってしまいます。当然、企業が悪化すれば私たちの生活にも打撃を与えます。企業によっては人件費カットが先にという会社も少なくありません。自分は経営者ではないからと悠長な考えをしていると手遅れになってしまいますよ。ぜひ声を上げて自分を守る意味でも対策をしていきましょう。

「企業でいまできること、」「できる省エネはまだまだある」「いつ準備をするべきか、」

企業でいまできること

企業でいまできること、それはこの電気代がどんどん上昇することを食い止めることです。といっても、価格を下げることはできません。できることはエネルギー自体を減らすこと=省エネです。ですが、ほとんどの企業でできる限りの省エネはやってきていると思います。では、本当にその省エネが限界地なのか、ということを見つめなおしてみてください。

新電力契約は省エネではない。

よく省エネしていますか?と尋ねると「うちは省エネしてるよ!新電力契約で単価を安くしている!」とお答えになる方が結構いらっしゃいます。ですが、一言言わせて頂くと、省エネは新電力契約とは違います。その言葉そのままです。省エネは(はぶく)という字が入っています。そうです、無駄なエネルギーを省くのが省エネです。新電力契約は無駄なエネルギーを省いていません。単に契約の見直しです。ですので、省エネと新電力契約は違うものと考えて下さい。

ですが、否定をされると聞く耳を持たなくなるのが人間ですね。こういった方のほとんどは説明をしてもなかなか聞いていただけません。そういった方はこの先どんどん上昇していく電気価格の高騰に沿って歩んでくださいとしか言えませんね。

できる省エネはまだまだある

自社の省エネ状況を把握し、もう省エネができないと思った方は本当にもうできませんか?と改めてお聞きします。そして可能ならば自社の各電力構成図を書いてください。

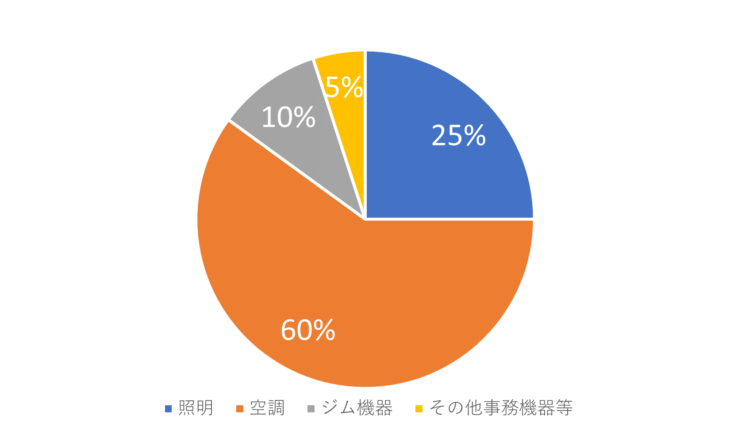

業種などにもよりますが、照明等LED化され、様々な省エネの取り組みをされていると思いますが、弊社調べでは「空調」の省エネ対策をされている企業が非常に少ない(2割以下)と結果として出ています。

というのも、空調の省エネは非常に難しく、方法を間違うと人・モノの影響します。また、しっかりと分析しないと省エネができているか見えづらく、空調の省エネをしているとほとんどの方がお答えになっていますが、結果として「できていない」といったことが非常に多いです。これらの状況を踏まえると空調の省エネ対策ができている企業が2割以下となってしまいます。

ほとんどの業種・施設で空調が電気代の多くを占めますので、削減出来れば大きな電気代の削減となります。

空調の省エネ方法

空調の省エネ方法と一概に言っても色々ありますが、デマンドコントローラで見ると、多くは「止めてしまう(送風にする)」省エネ機器がほとんどです。無人の倉庫など人や温度管理にさほど気を使わなくて良い施設であればいいと思いますが、人がいて、温度管理をしっかりと行わなければならないモノなどある施設はやはりエアコンを止めてしまう方法は難しいです。

弊社のエコミラ®ならエアコンを止めずに(送風にもせず)デマンドコントロールが可能です。このエアコンを止めずに省エネする方法に特許を取得していますので、弊社のみの手法となります。

まとめ

この先、今の状況が続くと電気代の高騰は益々加速していくと思われます。特に昨年の冬に変動制の新電力契約をしていた企業は大きな損失に繋がっていますし、この先も同じ事態が発生する可能性は高くなってしまいます。金額(単価)ばかりに目が行きがちですが、そもそもの電気量を減らすということに目を向けてみてください。来年のピーク前に動いても間に合いません。今のうちに動かれることをお勧めします。

またコロナショックという、コロナの影響はまだまだ続きます。ダブルで押し寄せている電気代高騰、経費圧迫の波をムダを削って少しでも軽くする必要があります。