静かに効く、省エネという選択

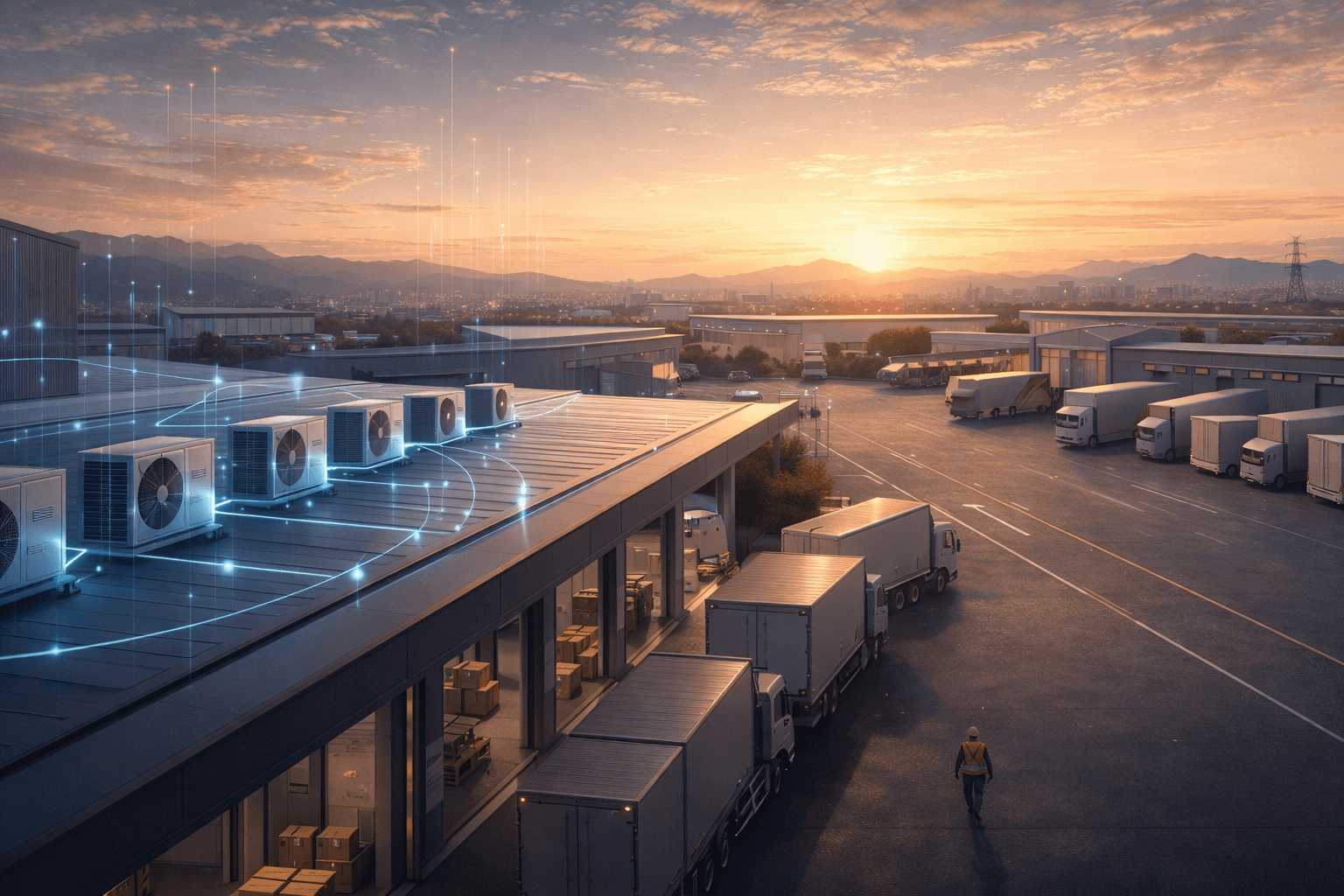

関西圏のとある物流センターにて、空調省エネ装置「エコミラ」を導入いただきました。

物流センターでは、空調が電力使用量の中でも大きな割合を占めます。一方で、作業環境を損なうような省エネは、現場にとって現実的ではありません。

エコミラは、空調を無理に止めたり、オン・オフを繰り返したりする制御は行いません。負荷のかかり方を見ながら、必要な分だけを静かに制御する仕組みです。

結果

作業環境を維持したまま、大きなコスト削減効果が確認できました。現場の運用を変えずに取り組める点も、評価されたポイントのひとつです。

省エネは「削ること」ではなく

エネルギーの使い方を整えることだと、私たちは考えています。快適性を守りながら電力の無駄を抑えることが、長く続く省エネにつながります。

特別な運用や現場の負担を増やすことなく

日常の空調運転を見直すことで、CO₂排出量の削減にもつながりました。コスト削減と同時に、CSRの観点からも高い評価をいただいています。

エコミラが目指しているのは

派手な省エネではなく、現場に寄り添い、静かに効き続ける省エネです。企業活動の一部として、無理なく取り組める省エネを、これからも広げていきたいと考えています。

理想の話が終わり、省エネが「インフラ」になった瞬間

COP30で何が決まったのか、と聞かれても、

正直に言えば「これだ」と一言で言える派手な答えはない。

世界を驚かせる新しい目標が掲げられたわけでもなく、

すべてを一気に変える決断がなされたわけでもなかった。

ただ、COP30全体を通して感じた空気は、

これまでの会議とは明らかに違っていた。

各国が語っていたのは、

「より高い理想」よりも、

今ある目標をどう実行するか、

そして

猛暑や電力不足の中で、社会をどう止めないか

という現実的な問いだった。

COP30は、世界を一気に変える場ではなく、

うまくいかない前提で、それでも壊れずに続ける道を探す場

になっていた。

この空気を見て、私はある確信に至った。

理想は、役目を終えたのだと思う

2015年のパリ協定のころ、

世界にはまだ

「理想を共有すれば前に進める」

という期待があった。

1.5℃、2℃。

数字は明快で、方向性もはっきりしていた。

あの時代は、

正しいことを言うこと自体に意味があった

のだと思う。

けれど10年が経ち、

私たちはもう知ってしまった。

正しいだけでは、現実は動かない。

技術は時間がかかり、お金は十分に回らず、

政治はいつも揺れる。

COP30の会場にあったのは失望ではない。

幻想が剥がれたあとの静けさだった。

いま問われているのは、「止まらないかどうか」

最近、議論の中であまり聞かれなくなった問いがある。

「何%削減できるのか」

「CO₂を何トン減らせるのか」

代わりに増えてきたのは、こんな問いだ。

猛暑の夏でも、病院は動くのか。

電力が足りないとき、工場は止まらないのか。

都市は、ちゃんと機能し続けられるのか。

評価軸が、

削減量から“継続できるか”へ

静かに移っている。

この問いに答えられない技術や政策は、

どれだけ立派でも、主役にはなれない。

そのとき、省エネの意味が変わった

この流れの中で、

省エネの見え方は大きく変わった。

かつての省エネは、

どこか地味で、少し我慢を伴うものだった。

しかし今、省エネは

最後に残る選択肢になりつつある。

新しい発電所がすぐには作れなくても、

送電網を簡単に強くできなくても、

国際合意が揺れても、

それでも社会を止めないために、

まず頼られるのが省エネだ。

特に、人の努力や意識に頼らず、

自動で、静かに、負荷を下げる省エネは、

もはや「対策」ではなく

社会を支える前提条件になっている。

気づけば、省エネはインフラになっていた

インフラとは、

普段は意識されないものだ。

止まらなければ話題にならず、

止まったときに初めて、

その価値に気づく。

電力が足りなくなった瞬間、

社会を守るのは

スローガンや理想ではない。

使い方を制御する力だ。

この意味で、省エネはもう

環境対策の枠を超えている。

道路や上下水道、堤防と同じように、

「止まったら困るから備えるもの」

になっている。

理想は終わった。しかし、前に進んでいる

COP30を見て感じたのは、

希望が消えたということではない。

むしろ、

現実に耐える形へと進化し始めた

という感覚だった。

脱炭素は、

信じる人だけの取り組みでは続かない。

信じていなくても、

損をしたくない人が自然に動く。

そんな仕組みでなければならない。

そして、現場から見えていること

COP30を見て、

私は静かに、しかしはっきりと確信した。

これまで「省エネ」と呼ばれてきたものの中には、

時代とともに役割を終えていくものもあるだろう。

我慢を前提にしたもの、

人の善意に頼るものは、長くは続かない。

一方で、

止めずに、無理をさせず、

気づかれないまま社会を支える省エネは、

これからも残り続ける。

現場を見ていると、本当に困ったときに求められるのは、

立派な理想ではなく、「今日をどう乗り切るか」という現実的な答えだ。

COP30は、そのことを

世界が共有し始めた場だった。

そして私は、

日々の現場で積み重ねてきた

“止めない省エネ”こそが、

これからの社会を静かに下支えする

インフラの一部になっていく、

そう感じている。

省エネは、

理想のための手段ではなく、

現実の社会を守るための基盤になったのだ。

COP30(第30回気候変動枠組条約締約国会議)

2025年11月10日から21日まで、ブラジル北部・パラ州ベレンで開催されるCOP30は、「宣言から実行へ」と世界が踏み出す節目となる会議です。

ベレン気候サミット代表団長の写真撮影に臨むアントニオ・グテーレス国連事務総長とブラジルのルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ大統領。

写真:国連気候変動/キアラ・ワース(Flickr経由)

今回の特徴

今回のCOPは、これまでの目標設定中心から、「実行・実装」フェーズへの転換が最大の特徴です。温室効果ガス削減に加え、適応(Adaptation)・損失と被害(Loss & Damage)・森林保全・資金支援など、行動の裏付けとなる議論が中心に据えられます。開催地ベレンはアマゾン流域の都市であり、森林と気候の象徴的な場所として注目されています。

会議の意義

グテーレス国連事務総長は「1.5℃目標を逸脱するのは道徳的失敗」と警鐘を鳴らし、各国に“約束の履行”を迫っています。COP30では、途上国支援・資金拠出・技術移転といった「公平な責任分担(気候正義)」が重要なテーマとなります。また、パリ協定で定められた国別削減目標(NDC)再提出サイクルの節目でもあり、今後10年の気候政策の方向性を決める鍵となります。

開催国ブラジルの思惑

ブラジルはアマゾン保全をアピールしつつ、再生可能エネルギー大国としての立場を強化したい考えです。同時に、国際交渉で森林国としての発言力確保を狙っています。一方で、油田開発や伐採など矛盾する政策も抱え、“言行一致”が問われる場にもなっています。

まとめ

COP30は、世界が「約束を実行へ移すかどうか」を試される会議です。気候変動対策が経済・産業政策と不可分になる中、省エネ技術・再エネ・脱炭素ビジネスの重要性はさらに高まります。アマゾンの地から発せられる議論は、次の10年の世界の環境・エネルギー戦略を大きく左右するでしょう。

みなさまのおかげで、弊社は12周年を迎えることができました。これまでご支援いただいたお客様をはじめ、販売代理店の皆様、お取引先各位、ご協力いただいた皆様に心より感謝申し上げます。皆様からの温かいお言葉やご厚情に支えられ、ここまで歩んでくることができました。

2013年「癸巳」(みずのとみ)「豊かな感性と知性を活かし、独自の道を開いていく」から始まり、2025年「乙巳」(きのとみ)「努力を重ね、物事を安定させていく」の歳となり、一回りすることができました。次は、2037年「丁巳」(ひのとみ)「情熱と行動力で、華やかな道を切り開く」歳を目指して歩んでまいります。

これからも「地球にやさしい電子デバイスのメーカー」として、全社一丸となり、一層の努力を重ねてまいります。引き続き、ご指導、ご鞭撻のほどをよろしくお願い申し上げます。

令和7年10月10日

株式会社HR

代表取締役 網島弘幸

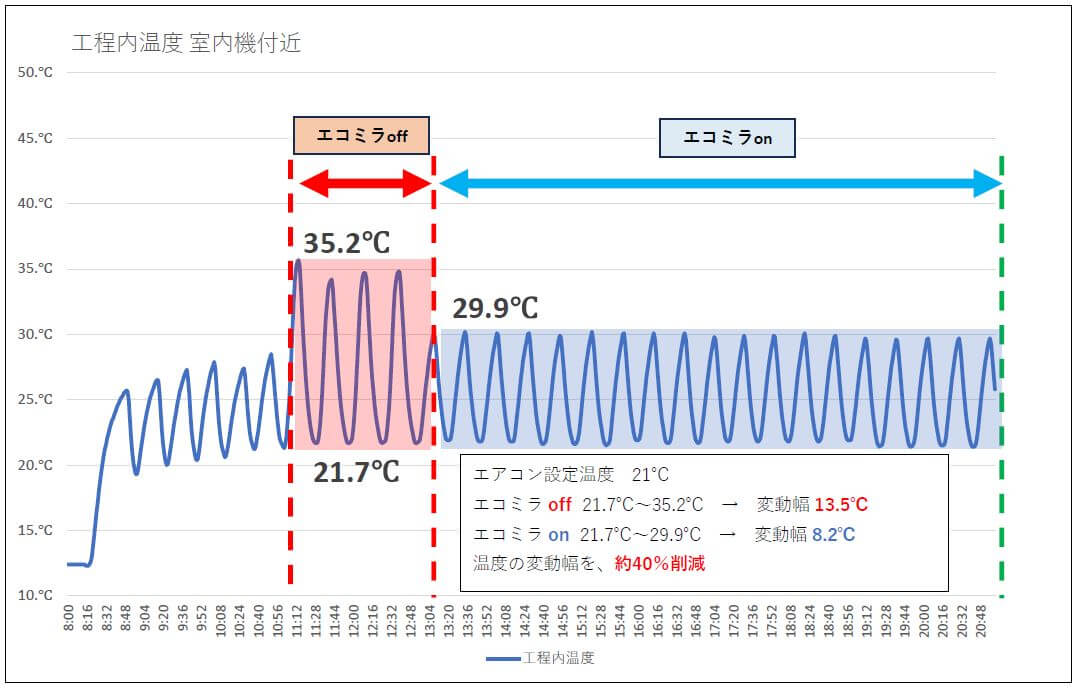

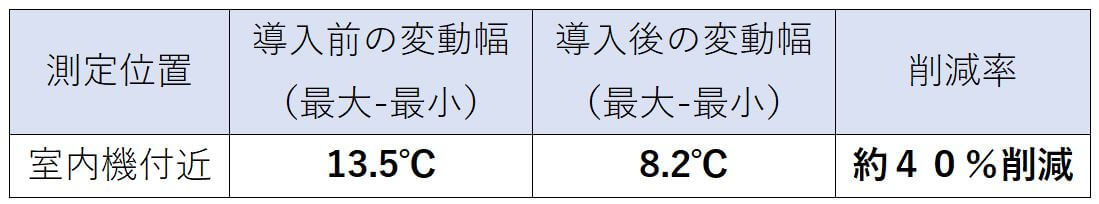

エコミラ導入で温度変動幅を約40%削減

製造現場における空調制御は、「省エネ」「快適性」「品質維持」の三要素をどう両立するかが重要なテーマです。

特に塗装ラインのように温度変化が仕上がりに直結する工程では、空調の“止めない制御”によって安定性と省エネを両立することが求められています。今回、大手製造業の塗装工程において、空調制御補助装置「エコミラ」を導入し、空調を停止させずに出力を制御する方式で運用したところ、空調室内機周辺での温度変動幅が13.5℃から8.2℃へと約40%削減されるという効果が得られました。

装置概要:エコミラとは?

エコミラは、既設空調機器に接続する出力制御型の省エネ装置です。コンプレッサーの動作を完全停止させることなく、負荷に応じて細かく出力を調整することで、省エネと快適性を同時に実現します。この「止めない制御」により、従来型のON/OFF制御による急激な温度変動やエネルギーロスを抑えることができます。

測定・実験概要

目的:エコミラ導入前後での温度変動幅の比較、および空間温度安定性の検証

測定環境

- 対象エリア:塗装ライン(約50m)、エアコンの室内機付近

- 測定点:エアコン室内機付近の空間温度

- 測定機器:産業用温湿度ロガー(記録間隔1秒、精度±0.3℃)

- 測定期間:2024年12月23日 エコミラoff 11:00~13:00、エコミラon 13:00~21:00

測定結果:温度変動幅の削減

- エコミラ導入により、室内機周辺の温度変動幅が大幅に縮小

- 温度制御が緩やかに行われることで、空間内の温熱環境が安定

- 冷暖房のオンオフによる極端な温度の上下が抑えられた

技術的考察:なぜ温度変動幅が抑えられたのか?

従来の省エネ制御は「空調の間欠運転(ON/OFF)」に依存することが多く、これが以下の問題を引き起こしていました

- 再起動時の急速な温度変化(過加熱・過冷却)

- 一時的なオーバーシュートによるエネルギーのロス

- 作業者の体感ストレスの増加

一方、エコミラは出力を細かく調整しながら常時運転を維持するため、空間の温度が緩やかに変化し、温熱バランスの平滑化が実現されます。その結果、機器周辺の温度変動が大幅に緩和され、空調エリア全体が安定化しました。

副次効果:品質と作業環境にも好影響

空調の温度安定化は、塗装品質にも好影響を与えています。ライン全体での温度差が減少したことで、塗装ムラや乾燥不良の報告が減少。作業者からも「風が急に冷たくなったり、止まったりすることがなくなり、体が楽になった」という声が聞かれています。

結論:省エネと温度安定性を両立する“止めない空調制御”

エコミラは、空調を止めずに省エネを図るという独自の制御方式によって、エネルギー効率と温熱環境の安定化の両立を実現しました。

本来の目的である省エネに加えて、温度変動幅の40%削減という副産物的な効果も得られたことは、塗装や組立といった温度に敏感な製造工程にとって非常に価値ある成果です。今後、より多くの現場においても「止めない制御」による運用が、快適で省エネかつ品質を保つ空調制御の新しいスタンダードになっていくと考えられます。

― 2025年エネルギー基本計画から読み解く、私たちにできること ―

2025年エネルギー基本計画とは?

2025年2月、経済産業省は「エネルギー基本計画(第7次)」を発表しました。本計画は、日本のエネルギー政策の中長期的な指針であり、2040年を見据えたエネルギーの安定確保と脱炭素の両立が中心テーマです。

(1) 再生可能エネルギーの主力化

(2) 原子力の安全活用と革新技術開発

(3) 分散型エネルギー(VPP、蓄電池、DR)の推進

(4)省エネルギーを“第一のエネルギー源”とする方針

省エネの可能性 ― 作るより、減らすことの価値

「エネルギーをいかに効率よく使うか」は、未来のエネルギー戦略の核心です。最新の省エネ技術や運用改善を取り入れることで、コスト削減・環境対策・企業価値の向上を同時に実現できます。

空調の省エネ:今こそ見直したいポイント

(1)高効率空調(ヒートポンプ式等)への更新

(2)建物の断熱性能向上(ZEB、ZEH化)

(3)タイマー設定・温度管理など運用面の改善

(4)BEMS導入によるエネルギー「見える化」

デマンドレスポンス(DR)の活用

DR(デマンドレスポンス)とは、電力需要が高まる時間帯に使用を抑えることで報酬を得る仕組みです。企業や施設にとって、「エネルギーを使わないこと」がビジネスチャンスになりつつあります。

私たちにできること

一人ひとりの意識と、小さな改善が、未来のエネルギーを変えていきます。環境にも企業経営にも優しい「省エネの選択」を、私たちと一緒に進めていきましょう。

太陽光パネルのリサイクル義務化

近年、日本では再生可能エネルギーのひとつとして太陽光発電が普及してきました。しかし、環境にやさしいとされる太陽光パネルにも、大きな課題があります。それは、寿命(約20〜30年)が来た後の処理です。現在、多くの古い太陽光パネルは埋め立て処分されています。しかし、シリコン系のパネルには鉛やカドミウムといった有害物質が含まれているものもあり、適切に処理しないと土壌汚染や健康被害のリスクがあります。このままでは、2030年代に大量の太陽光パネルが廃棄され、大きな環境問題につながる可能性があります。そこで日本政府は、太陽光パネルのリサイクルを義務化することを決めました。

世界の動向と日本の課題

すでにEU(ヨーロッパ連合)では2012年に太陽光パネルのリサイクルを義務化し、アメリカでも州ごとに規制が進められています。しかし、日本ではこれまで明確なルールがなく、多くのパネルが埋め立て処分されていました。今回の義務化によって、日本もようやく環境に配慮したエネルギー政策を進めることになります。また、新しいルールでは、企業がリサイクルの責任を負うことになります。リサイクルせずに適切な処理をしなかった場合、罰則を科すことも検討されているそうです。

新技術「ペロブスカイト太陽電池」への期待

リサイクル義務化と並行して、日本が世界に向けて開発を進めているのが**「ペロブスカイト太陽電池」**です。この新しいタイプの太陽光パネルは、薄くて軽く、曲げることができるのが特徴です。ビルの壁や、電気自動車の屋根など、これまでパネルを設置できなかった場所にも活用できる可能性があります。しかし、この技術にも課題があります。現在主流のシリコン太陽光パネルが20〜30年の寿命を持つのに対し、ペロブスカイト太陽電池は10年程度しかもたないとされています。そのため、政府はリサイクルコストの一部を補助することを検討し、持続可能な形で普及を進めようとしています。

経済安全保障としての側面

太陽光パネル市場では、中国製の安価なパネルが世界を席巻しています。しかし、日本のペロブスカイト太陽電池は、原料であるヨウ素を国内で調達できるというメリットがあり、エネルギーと経済の安全保障の観点からも注目されています。もし日本がこの新技術を活かし、世界市場でリードすることができれば、エネルギー分野での競争力を高めることができます。今回のリサイクル義務化も、日本のエネルギー政策を強化し、持続可能な発展を実現するための一歩となるでしょう。

これからのエネルギーを考える

私たちの生活には電気が欠かせませんが、その電気をどう作るか、どう使うか、そしてどう処分するかは、未来の環境に大きな影響を与えます。再生可能エネルギーを活用するだけでなく、その後のリサイクルや廃棄まで考えた取り組みが必要です。これからの時代を生きる私たちは、単に「環境にやさしいエネルギーを使う」だけでなく、その持続可能性や社会への影響についても考えていく必要があるのではないでしょうか?

議論の焦点と今後の展望

2025年1月20日から24日にかけて、スイスのダボスで開催された世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)は、「インテリジェント時代に向けたコラボレーション」をテーマに、130カ国以上から約3,000人のリーダーが集まりました。各国の首脳、企業経営者、学者、NGOなど幅広い分野の専門家が、世界の課題について議論しました。

今年の主要議題

今年のダボス会議では、以下のテーマが特に注目されました。

1. AIの進展とリスク管理

人工知能(AI)の進化による経済や社会への影響が広く議論され、AIディバイド(AIを活用できる国や企業とそうでない国との格差)の懸念が指摘されました。今後、国際的なAI規制や倫理基準の策定が進むことが予想されます。

2. 地政学的リスクの高まり

アメリカのトランプ政権の復帰やウクライナ情勢、中東問題などが議論され、経済・安全保障政策への影響について意見が交わされました。各国は新たな外交・経済戦略の調整を迫られるでしょう。

3. 気候変動への対応の後退

昨年までの積極的な環境政策の議論とは異なり、トランプ政権の影響によりESG(環境・社会・ガバナンス)への関心が一部低下していることが指摘されました。ただし、欧州諸国や日本などが主導する形で持続可能な成長を模索する動きが続くと見られます。

4. 信頼の再構築

エデルマンの信頼度調査では、社会や政治リーダーへの信頼が低下しており、特に若年層の未来への不安が浮き彫りになりました。今後、企業や政府は透明性の向上と説明責任を強化する必要があるでしょう。

参加者と会場の特徴

今年の会議には、日本から平将明デジタル大臣や経営者の堀義人氏などが参加し、日本のデジタル化戦略や技術革新の取り組みを発信しました。会場内では、軽食のビュッフェ形式や特定の招待者向けのディナーが提供され、ネットワーキングの場として機能しています。

今後の予想される影響

今年のダボス会議の議論を踏まえると、今後の世界経済や社会に以下の影響が予想されます。

• AI技術の規制強化と産業競争の激化

各国がAI戦略を強化し、産業界ではAIの活用がさらに進む一方で、規制の枠組み作りが重要となります。

• 経済のブロック化の進行

地政学的リスクの高まりにより、国際経済の分断が進み、各国が自国の経済基盤強化を優先する動きが強まるでしょう。

• サステナビリティの再評価

気候変動への対応がやや後退する中でも、企業や市民社会の動きによって、新しい環境ビジネスや持続可能な投資が進むと考えられます。ダボス会議は単なる討論の場ではなく、世界のリーダーたちが未来を形作る重要な機会となっています。今年の議論を踏まえ、各国や企業の動向に引き続き注目する必要があります。

大阪・関西万博2025 ー 未来社会を描く

2025年、大阪・関西で開催される国際博覧会「大阪・関西万博2025」。この一大イベントのテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」。未来の社会を形作る最先端の技術や文化が集結し、私たちが目指すべき未来が示されます。

万博の概要と目的

大阪・関西万博2025は、2025年4月13日から10月13日までの184日間にわたり、大阪市此花区の夢洲(ゆめしま)で開催されます。万博の目的は、持続可能な未来社会をデザインし、新たな技術やアイデアを共有することです。また、多様な文化交流を促進し、国際協力の強化にも寄与します。この万博は、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げ、人類が直面する課題の解決策を提示し、持続可能な成長を促進することを目指しています。SDGs(持続可能な開発目標)に基づき、社会的・経済的な課題に取り組むことが期待されています。

経済効果

大阪・関西万博2025は、関西地域だけでなく、日本全体に経済的な恩恵をもたらすと見込まれています。経済産業省の試算によると、万博がもたらす経済波及効果は約2兆円にのぼると予測されています。これには、観光産業の活性化やインフラ整備、地域経済の振興が含まれます。さらに、国内外から約2,800万人の来場者が見込まれており、大阪を中心とした関西地域が観光・ビジネスの拠点として注目されることになります。インバウンド需要の増加や、イベント関連ビジネスの成長も期待されています。

プロデューサーが描く未来のビジョン

大阪・関西万博2025には、建築、生物学、アート、映画など、さまざまな分野で活躍するプロデューサーたちが参加しています。会場全体のデザインを担当する建築家の藤本壮介氏や、「いのちを知る」というテーマで生命の本質に迫る福岡伸一氏など、多様な視点から未来社会が描かれます。万博では、彼らの専門知識と創造力が融合し、訪れる人々に新たな発見や気づきを提供します。

万博は未来への架け橋

大阪・関西万博2025は、私たちに未来への希望やアイデアを与えてくれる場です。多様なプロデューサーたちが持ち寄る知識や創造力が、新しい社会のモデルを提示し、来場者に大きな刺激を与えることでしょう。未来を体感し、「いのち輝く未来社会」の一部となる大阪・関西万博2025。子どもから大人まで楽しめるこのイベントが、持続可能で豊かな社会を築くためのヒントを与えてくれるはずです。