社長の職歴

このページではわたくし代表取締役網島 弘幸(あみじま ひろゆき)の職歴をご紹介します。

開発のきっかけと併せてご覧下さい。

職務経歴書

| 年月 | 職歴 | 業務内容 |

|---|

| 昭和62年3月 (1987/03) |

職歴 株式会社 川村金属製作所 入社。治具部 設計課 配属。

|

業務内容 主な設計 及び組み付け応援

自社で組み付け、据付、トライをする。

|

|---|---|---|

| 平成9年6月 (1997/06) |

職歴 治具部 設計課 係長に就任。 |

業務内容

|

| 平成11年6月 (1999/06) |

職歴 設計課と工機課が合併。設計課と工期課の係長に就任。 |

業務内容

|

| 平成12年5月 (2000/05) |

職歴 川村金属 滋賀工場用 生産ライン調達。 |

業務内容

|

| 平成12年12月 (2000/12) |

職歴 製造技術課 係長に就任。 |

業務内容

|

| 平成15年1月 (2003/01) |

職歴 株式会社 川村金属製作所 退社。 |

|

| 平成15年1月 (2003/01) |

職歴 株式会社 バンテクノ 入社。

|

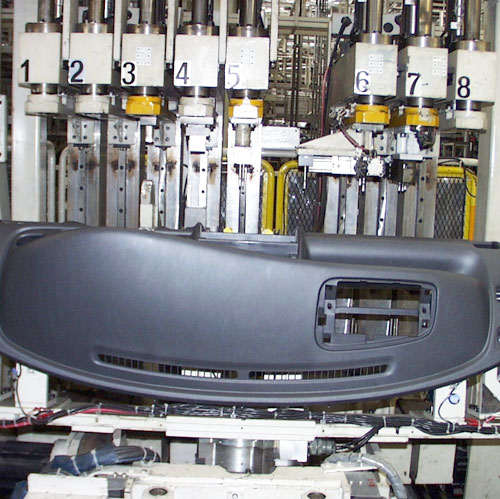

業務内容 設計者としての独立を見据えて設備調達の勉強をする為、ダイハツ工業へ出向できる会社に入社。フロントドアラインの生産準備を担当 軽自動車のラインに小型自動車のドアを共用で流すライン改造を担当。 治具チェンジ→溶接→シーラー塗布→ヘム

|

| 平成15年2月 (2003/02) |

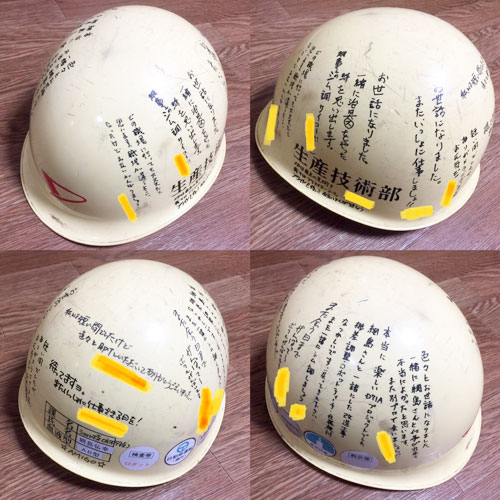

職歴 株式会社 ダイハツ工業 第二生産技術部に配属。 |

|

| 平成16年4月 (2004/04) |

職歴 第二生産技術部 シェルパーツ生技室に配属。 |

|

| 平成16年6月 (2004/06) |

職歴 ダイハツ工業期間終了 |

|

| 平成16年7月 (2004/07) |

職歴 三洋電機 DIソリュージョン 技術2部 4課に配属。 |

業務内容 ・3Dcad ProE を使用・デジタルカメラの筐体設計を担当。 |

| 平成17年1月 (2005/01) |

職歴 三洋電機 期間終了 |

|

| 平成17年1月 (2005/01) |

職歴 株式会社 バンテクノ 退社。 |

|

| 平成17年1月 (2005/01) |

職歴 株式会社 フォーラムエンジニアリング 入社。

|

業務内容 ダイハツ工業より、私が再就職した会社へ再度出向依頼があり、出向することになった。今度はフロントとリヤのドアラインを担当。 右ラインと左ライン合わせて60工程、ロボット60台 溶接箇所約240箇所のラインの改造を担当。 約一年で立ち上げる。

|

| 平成17年1月 (2005/01) |

職歴 株式会社 ダイハツ工業 第二生産技術部に配属。 |

業務内容

|

| 平成18年3月 (2006/03) |

職歴 ダイハツ工業期間終了

|

|

| 平成18年5月 (2006/05) |

職歴 株式会社 フォーラムエンジニアリング 退社。 |

|

| 平成18年5月 (2006/05) |

職歴 ドラフター機械設計事務所開業。 |

業務内容 ・治具の設計(約70件/年) |

| 平成21年5月 (2009/05) |

職歴 京都地方法務局亀岡出張所 入所。 |

業務内容 登記資料のデーター化 |

| 平成22年3月 (2010/03) |

職歴 ドラフター機械設計事務所廃業 |

業務内容

|

| 平成22年3月 (2010/03) |

職歴 株式会社 フリーベアコーポレーション入社。

|

業務内容

|

| 平成23年8月 (2011/08) |

職歴 株式会社 フリーベアコーポレーション退社。 |

|

| 平成23年8月 (2011/08) |

職歴 株式会社 東野精機 入社。

|

業務内容

|

| 平成25年9月 (2013/09) |

職歴 株式会社 東野精機 退社。 |

|

| 平成25年10月 (2013/10) |

職歴 株式会社 HR 創業 |

業務内容

|

| 平成27年3月 (2015/03) |

職歴 第33回冷凍空調設備の優良省エネルギー設備顕彰(財)省エネセンター最優秀賞(改修設備部門) |

|

| 平成28年12月 (2016/12) |

職歴 資本金を3000万円に増資 |

|

| 平成29年3月 (2017/03) |

職歴 第34回冷凍空調設備の優良省エネルギー設備顕彰(財)省エネセンター最優秀賞(改修設備部門) |

|

| 平成29年9月 (2017/09) |

職歴 特許登録 特許第6205475号 省エネルギーシステム |

|

| 平成30年3月 (2018/03) |

職歴 特許登録 特許第6280279号 デマンドレスポンスにおける電力管理方法および電力管理装置 |

|

| 平成30年3月 (2018/03) |

職歴 特許登録 特許第6300391号 電力管理方法および電力管理装置 |